Europa (allg.)

Brossier, Dominique Pascal, M.A.

Neuzeithistoriker für Militärgeschichte 1789 bis zur Gegenwart mit Schwerpunkt Zweiter Weltkrieg.

B.A.-Arbeit: Keine Soldaten wie andere auch. Franzosen in der Waffen-SS.

M.A.-Arbeit: Gigantomanie und Missmanagement im deutschen Panzerbau 1941-1945. Eine Fallstudie anhand des Panzerkampfwagens „Maus“.

Quadflieg, Peter M., Dr.

Forschungsinteressen:

Archivwissenschaften

Brüche und Kontinuitäten im Übergang der Herrschaftssysteme in Deutschland.

Die historische Biographie als Mittel der sozialgeschichtlichen Forschung.

Geschichte der BeNeLux-Staaten im 19. und 20. Jahrhundert.

Geschichte des Gebiets der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (DG).

Wirtschaftsgeschichte der deutschen Besatzungsgebiete in Westeuropa.

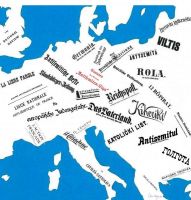

Außen- und Außenhandelsgeschichte des „Dritten Reiches“.

Leukel, Patrick, M.A.

Reichsheer; Kommunikation; Netzwerk; Militärgeschichte; Adel; Fürsten; Spätmittelalter; 15. Jahrhundert; 16. Jahrhundert; Fehde; Neusser Krieg;