Bedrohlich ruht ein echsenartiges Monstrum auf den Ruinen einer zerstörten und geplünderten Stadt. Dampf dringt aus seinen Nüstern und die linke der gepanzerten Vorderpranken liegt auf einer scheinbar leblosen Frau, einem erdolchten Mann und getötetem Nutzvieh. Neben der schrecklichen Szene lässt sich ein Söldner erkennen, der durch seine hochgezogenen Schultern und nach oben weisenden Handflächen sichtlich unschlüssig, vielleicht auch unbeeindruckt wirkt. Die Szene stammt aus einem wahrscheinlich in der Mitte des Dreißigjährigen Krieges entstandenen Flugblatt und stellt den Konflikt als unzähmbare, tierische Bestie dar, die brutale Gewalt gegenüber unschuldigen Zivilisten übt.1

Noch deutlicher wird diese Metapher in einem weiteren bekannten Flugblatt dargestellt. Diesmal abgebildet als Mischwesen aus Mensch und Pferd mit einem wolfsartigen Kopf, hinterlässt das Monster Krieg eine Schneise der Zerstörung. Brennende Gebäude, fliehende Menschen und niedergetrampeltes Korn malen ein düsteres Bild aus Leid, Hunger und Verwüstung, welches sich, ergänzt durch tierische Symbole von Seuchen und Krankheiten, nahtlos in die von Johannes Burkhardt geprägte „Trinität des Todes“ einfügt.2 In der einen Hand hält das Monster mit Pistole, Fackel und Partisane die Symbole für Plünderung und Brandschatzung, mit der anderen führt es seinem Schlund die Beute aus eben jenen Gewaltakten zu.3 Unterstrichen wird diese Allegorie durch die Bildunterschrift, in der es heißt:

Wer sich ihm widersetzen thut / muß es schwerlich buessn /

Verleurt zugleich Leib und Gut / wird unergetretn mit Füssn

Die Frucht‘ so kaum auß der Erd / in voller Bluete stahn /

Verderbt es wie ein wildes Pferdt / das niemand haltn kan.4

Der Konflikt wird hier buchstäblich lebendig, erlangt Kontrolle über sich selbst und unterwirft alles Weltliche seiner zerstörerischen Macht. Unterstrichen wird dies durch die darniederliegende Person, die durch das Monstrum „mit Füssn [unergetretn]“5 wird; eine Figur in Waffenrock, mit heruntergewehtem Hut sowie Rapier und Pistole in der Hand: ein Söldner, der hier selbst zum Opfer des Ungetüms wird.

Der Krieg wird also nicht nur als zerstörerisch, selbsterhaltend und unkontrollierbar dargestellt, sondern die militärischen Akteure werden zudem in beiden Grafiken neben dem beziehungsweise sogar als Opfer des Kriegsmonsters abgebildet. Diese Externalisierung beißt sich jedoch deutlich mit der zeitgenössischen Realität, da es gerade die Söldner waren, die die Bevölkerung mit Plünderungen und der Zerstörung ihrer Lebensgrundlage heimsuchten.6 Die Art der Darstellung kann also im oben beschriebenen Duktus gelesen werden: als Überzeugung, dass selbst die Militärs und ihre Söldner die heraufbeschworene Bestie nicht mehr zu kontrollieren vermochten. Die in den Flugblatttexten und für die Zeit typische theologische Deutung des Geschehens erscheint hier nur logisch. Nicht durch den Sieg über den Gegner kann das schreckliche Tier vertrieben und die Ordnung wiederhergestellt werden, sondern nur durch die Gnade Gottes. Solche Deutungsprozesse können des Weiteren als Symptome einer in Scherben liegenden weltlichen Ordnung gesehen werden, die durch die langanhaltenden Kriegshandlungen tief erschüttert worden war. Etablierte Mechanismen der Sicherheit waren durch den Konflikt ausgehebelt worden und die entstandene Verheerung wurde als so gravierend empfunden, dass nur Gott die Ordnung wiederherstellen konnte.

Derartige Eindrücke waren nicht unbegründet, war doch die Zivilbevölkerung meist schutzlos den feindlichen und auch den eigenen Truppen ausgeliefert. Zog eine Armee durch die Region, wurden zivile Ordnungssysteme und ihre Würdenträger von den Militärs übergangen beziehungsweise unter Androhung von Brandschatzung erpresst. Die Reaktionen der lokalen Obrigkeiten in Form von Beschwerden, Regulierungsmaßnahmen und Strafandrohungen gegen die Armeen und ihre Feldherren hatten dabei meist nur eine symbolische Wirkung.7 Unübersehbar suggerieren die oben genannten zeitgenössischen Einblattdrucke den Kontrollverlust der politischen und sogar der militärischen Führung über den heraufbeschworenen Krieg.

In der historischen Forschung ist man sich jedoch über diesen von Zeitgenossen attestierten Kontrollverlust uneinig. So spricht Herfried Münkler davon, dass spätestens nach dem Tod der Feldherren Wallenstein und Gustav II. Adolf, die einen politisch-strategischen Plan gehabt hatten, „[d]er Krieg […] ohne politische Perspektive und ohne strategische Idee“ weiterlief,8 und Lothar Höbelt fragt rhetorisch, ob im Krieg „früher oder später jegliche durch politische Zielvorgaben motivierte Strategie durch logistische Zwänge ad absurdum geführt“ wurde.9 Auch in den Standardwerken von Georg Schmidt und Thomas Maissen finden sich ähnliche Narrative.10 Peter Wilson spricht sich jedoch demonstrativ gegen die These eines Kontrollverlusts der Politik aus. Zwar sei die generelle logistische und finanzielle Notlage ein großer Faktor in der strategischen und politischen Kriegsführung gewesen, „politische Ziele [waren aber] ausschlaggebend für die Entscheidung der Richtung“, in die sich der Konflikt entwickelte.11

Die Einschätzung, wer im Dreißigjährigen Krieg Kontrolle besaß oder verlor, scheint also zu variieren, je nachdem wie der Kontrollverlust definiert und worauf er bezogen wird. Notwendig erscheint bei dieser Thematik eine genauere beziehungsweise alternative Differenzierung, die die Wechselwirkungen zwischen Politik und Militär nicht auf einen einseitigen, alles bestimmenden Kontrollverlust reduziert, sondern akteurs- und situationsabhängig vorgeht.

1. Gewalt, Ordnung und Kontrollverlust

Zunächst bedarf es dazu einer kurzen Problematisierung der verwendeten Termini Kontrolle und Kontrollverlust, Ordnung und Gewalt sowie Politik und Militär. Diese sind gerade im Zeitraum der Frühen Neuzeit keinesfalls selbsterklärend und werden im Folgenden auch nicht trennscharf definiert, sondern nur für dieses Gedankenexperiment kurz aufbereitet. Schon die Begriffe Politik und Militär lassen sich in der betrachteten Epoche kaum voneinander separieren. Adelige und Landesherren waren meist nicht nur politische Führer ihrer Ländereien, sondern im Kriegsfall auch immer die Kriegsherren oder Offiziere der aufgestellten Armeen. Andersherum konnten auch nichtadelige Offiziere und Regimentsführer politische Macht akkumulieren und in titelbehaftete Stände aufsteigen oder waren bereits Teil der politischen Ordnung.12 Die Unmöglichkeit der Trennung von Politik und Militär zeigt nicht zuletzt das Beispiel des schwedischen Königs Gustav II. Adolf, der seine Truppen bis zu seinem Tod persönlich führte und so militärische und politische Obrigkeit in einer Person vereinte. Im Folgenden soll als Politiker der Kriegsherr verstanden werden, der mit der direkten Kriegsführung nicht in Kontakt kam und seinen Kommandeuren nur Befehle erteilte. Letztere werden hier bereits, ob politisch aktiv oder nicht, als Teil des Militärs gezählt, zu denen auch die Obristen, die übrigen Offiziere und die Söldner gehörten. Ist im Text hingegen von der militärischen Führung die Rede, sind damit stets nur die Feldherren und Kommandeure der Kriegsparteien gemeint.

Kontrolle und ihr Verlust sowie Ordnung und Gewalt waren im Dreißigjährigen Krieg ähnlich eng verwoben. Kontrolle hatte im hier nur grob dargelegten Verständnis derjenige politische oder militärische Akteur inne, der eine von ihm gewünschte Ordnung größtenteils aufrechterhalten konnte. Die damit erzeugte Sicherheit13 bedeutete vor allem planbare Garantien in politischen, sozialen und militärischen Belangen, die eine geordnete Kriegsführung möglich machten und Machtverhältnisse stabilisierten. Die Aufrechterhaltung solcher Ordnungen und deren Kontrolle bedurften physischer und struktureller Gewaltinstrumente, die durch die Obrigkeiten gezielt entfesselt und auch wieder begrenzt werden konnten. Ein Kontrollverlust stellte sich in dieser Systematik dann ein, wenn den Akteuren diese Instrumente nicht mehr gehorchten und somit bestehende Ordnungen nicht mehr zuverlässig aufrechterhalten werden konnten. Letztere wurden durch neue, sich der obrigkeitlichen Macht entziehende Ordnungen ersetzt. Sicherheit kehrte sich hier für die Obrigkeit in Unsicherheit um, Ordnung wurde zur Unordnung.

2. Situativer, intentioneller und struktureller Kontrollverlust

Um nun die weiter oben erwähnte Differenzierung verschiedener Arten und Situationen des Kontrollverlustes zu realisieren, soll ein Schema angewendet werden, das Daniel Hohrath und Sönke Neitzel ursprünglich auf Gewaltentgrenzung und Kriegsgräuel gemünzt haben.14 Nach ihren Überlegungen können Gewaltentgrenzungen in Kriegen situative, intentionelle und strukturelle Gründe haben. Während situative Entgrenzungen, wie eigenständige Vergeltungsaktionen oder Plünderungen, von der politischen und militärischen Führung meist ungewollt geschehen und sie häufig temporär und örtlich begrenzt sind, finden intentionelle Gewaltakte, zum Beispiel Vertreibungen oder die gezielte Tötung von Zivilisten, nach Duldung oder auf direkten Befehl der Obrigkeiten statt und dienen einem ideologischen oder strategischen Zweck.15 Vor dem Hintergrund des eben beschriebenen Verständnisses der Zusammenhänge von Gewalt, Ordnung und Kontrolle lässt sich diese Kategorisierung auch auf die Führung des Konfliktes in Form von Kontrolle oder Kontrollverlust ausweiten. Werden Gewaltakte wie Plünderungen oder Brandschatzung gegen den Befehl der Führung begangen und bleiben sanktionslos, untergräbt dies die Disziplin und somit die operative Einsatzfähigkeit der Truppen. Hat die Führung gar keinerlei intentionelle Kontrolle mehr über das Kriegsgeschehen, werden also Schlachten und Truppenbewegungen nicht mehr durch ein strategisch-politisches Ziel, sondern durch Faktoren wie Truppen(selbst)versorgung oder durch opportunistische Motive der Offiziere und Soldaten geleitet, folgt der Konflikt nicht mehr einer durch die Obrigkeit gewünschten Ordnung und läuft Gefahr, außer Kontrolle zu geraten.

Im Dreißigjährigen Krieg lassen sich zahllose Beispiele für situative Kontrollverluste finden. Hierzu gehören unerlaubte Plünderung, Desertion16 oder schlichte Befehlsverweigerung, die sich immer wieder in den Berichten und Briefen der Obrigkeiten finden lassen.17 Doch nicht nur in der Verhinderung solcher Vorfälle, sondern auch in ihrer Eingrenzung sah man sich meist überfordert. Wurde beispielsweise nach einer langwierigen Belagerung eine Stadt im Sturm genommen und nach Kriegsartikel rechtmäßig geplündert, zeigten sich die Offiziere machtlos, die Gewalt einzuhegen, oder waren sogar Mitauslöser solcher Aktionen,18 um sich persönlich an der Beute zu bereichern.19 Solche Entgrenzungen und die angerichtete Zerstörung fielen dabei jedoch langfristig auf die Truppe oder die politische Führung zurück.20 Als Beispiel mag die Vernichtung einer der bis dahin wichtigsten Waffenschmieden des Krieges bei der unerlaubten Plünderung der Stadt Suhl im Jahr 1634 dienen.21 Aber auch weniger spezifische ungeplante Verheerungen von Landstrichen, aus denen die Armee mangels Militärlogistik ihre Verpflegung organisieren musste, machten diese langfristig für eine weitere Versorgung unbrauchbar und behinderten so die von der Obrigkeit geplante Naturalienversorgung und Kontributionsordnung.22

Entstanden waren solche ordnungsgefährdenden Prozesse aus „Kreditkaskaden“23 verschiedener Kapitale, die einen vehementen Einfluss darauf hatten, wer, wann und wie Macht im Kriegsgeschehen akkumulieren oder auch verlieren konnte. Ausgangspunkt der Argumentation und, wie später noch erläutert wird, entscheidend für die Aufrechterhaltung von Kontrolle im Dreißigjährigen Krieg sind vor allem Kriegslogistik und -finanzierung.

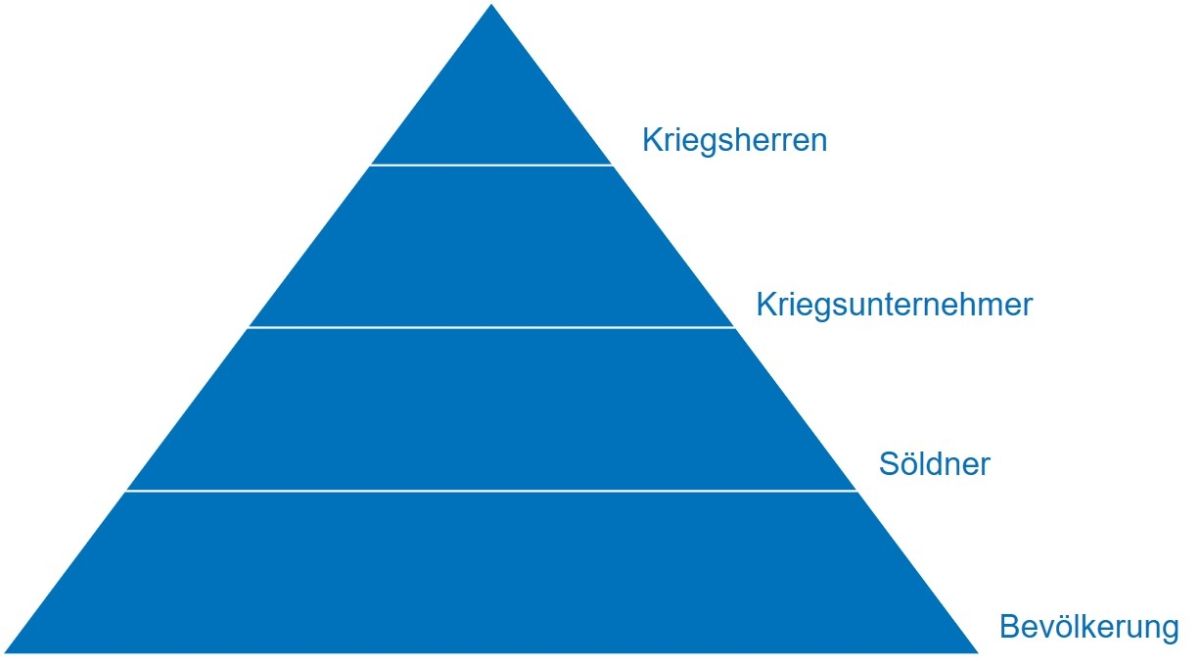

Keine der Parteien des Dreißigjährigen Krieges verfügte über eine für den Konflikt suffiziente Armee und musste deshalb auf Söldnerregimenter zurückgreifen, die nicht durch den jeweiligen Kriegsherrn, sondern von erfahrenen Militärs, sogenannten Kriegsunternehmern,24 angeworben und auch bezahlt wurden. Die somit erfolgte Auslagerung und Mietung des Militärs sah schon – wenn auch deutlich ideologisch geprägt – Niccolo Machiavelli äußerst kritisch.25 Vorgeworfen wurde den Kriegsunternehmern, nicht die Vertragserfüllung gegenüber ihrem Kriegsherrn, sondern vor allem die eigene Bereicherung im Sinn zu haben, beispielweise indem sie Gelder abzweigten und Kontributionsforderungen überhöhten.26 Naheliegende Versuche, militärische Macht in politische umzuwandeln,27 und die Priorisierung des eigenen Profits machten bereits die erste Kreditkaskade zu einem für die Politik unsicheren Unterfangen.

Der Kriegsherr schuldete also dem Kriegsunternehmer die Aushebung, Ausrüstung und initiale Bezahlung der Truppen sowie den fortlaufenden Sold. Akkumuliert bildeten diese Kostenpunkte horrende Summen, die sich keine Hofkasse der damaligen Zeit leisten konnte. Zudem ist zu bedenken, dass die Reichsstände schon zu Beginn des Krieges hoch verschuldet waren.28 Große oder erfahrene und somit teure Armeen stellten sich aber für die Kriegsführung als nötig heraus, hatte sich doch gezeigt, dass diese de facto die meisten Schlachten für sich entscheiden konnten.29 Den Kriegsunternehmern wurde obendrein, neben der Erstfinanzierung der Truppen und der direkten Befehlsgewalt, wegen massiver Geldnot der Kriegsherren auch die Organisation der fortlaufenden Versorgung der Armeen und ihrer Regimenter erlaubt.30

Hier wird nun auch deutlich, weshalb zuvor von verschiedenen Kapitalen die Rede war. Aus fiskalischer Not, aber auch aus institutioneller Überforderung begab sich die politische Führung nicht nur finanziell in die Abhängigkeit der Kriegsunternehmer, sie übertrug ihnen auch weitreichende Befugnisse, um die Integrität der Truppe durch Dezentralisierung aufrechtzuerhalten und Organisationsaufwand auszulagern. Zusätzlich wurden chronisch ausbleibende Zahlungen und Schulden auch durch territoriale und ständische Zugeständnisse kompensiert, indem feindliche Gebiete annektiert und das Land im Anschluss unter Vergabe entsprechender Titel den Kriegsunternehmern überschrieben wurde.31 Gezahlt wurde hier also schon nicht mehr in finanziellem, sondern bereits in politischem und sozialem Kapital.

Doch auch die Kriegsunternehmer begaben sich zunehmend in Abhängigkeitsverhältnisse. Viele von ihnen bezogen ihre Geldmittel aus den Niederlanden oder liehen sich bei Verwandten und Geschäftspartnern horrende Summen. Der wichtigste und zumeist übersehene Kreditgeber war jedoch – und das mag zunächst überraschen – der einfache Söldner. Sein ungewöhnlicher Kredit war die Verrichtung des Kriegshandwerks ohne regelmäßige Bezahlung.32 Da die Regimentsführer in erster Linie Unternehmer waren, spielte der persönliche Gewinn eine übergeordnete Rolle in ihrem Verhalten. Durch mannigfaltige Betrugsmaschen wurden große Beträge, die eigentlich für die Besoldung der Armee genutzt werden sollten, beiseitegeschafft und dem eigenen Geldbeutel zugeführt.33 Die Unteroffiziere und Söldner wurden zu unfreiwilligen Finanziers des opportunistisch-ökonomischen Verhaltens ihrer Vorgesetzten. Während sich die Offiziere aufgrund ihrer Stellung noch zu helfen wussten, verkamen die Soldtruppen in finanzieller und existenzieller Not. Leiden musste darunter die Zivilbevölkerung, die die letzte Instanz dieses schneeballartigen Kreditsystems bildete und von der sich das Kriegsvolk nahm, was ihm fehlte.

Solche Kreditkaskaden gehörten zwangsläufig zum Alltag des Krieges. Die aus ihnen resultierenden Abhängigkeitsverhältnisse und Machtverschiebungen hebelten jegliche lokalpolitische Regulierung aus, gefährdeten die Integrität der Truppe und vernichteten strategisch wichtige Ressourcen und Arbeitskraft. Solche situativen Verluste von Kontrolle und Handlungsmacht sowie die fortdauernde Ausuferung von Abhängigkeiten hatten das Potenzial, sich massiv auf die intentionelle Kontrolle über das gesamte Kriegsgeschehen der politischen und militärischen Führung auszuwirken, indem sie ihr eine zuverlässige Ordnung in bestimmten Situationen verwehrten. Trotzdem duldete, ja befahl die militärische Führung manchmal die regelmäßigen situativen Entgrenzungen34 und stritt zugleich ihre Verantwortung für derartige Vorkommnisse ab.35

Für die Kriegsherren war diese Malträtierung der eigenen Bevölkerung sowie die Plünderung und Verwüstung der eigenen Landstriche zwar völlig inakzeptabel, aus Alternativlosigkeit hatten sie sich aber diesem Kontrollverlust schon früh gebeugt. So ergingen Weisungen, zum Beispiel durch Herzog Maximilian an seinen Feldherrn von Tilly, die Kriegslasten in feindliches Territorium zu verlagern, um die zur Versorgung der Armee notwendigen Kontributionen und Plünderungen wenigstens nicht der eigenen Bevölkerung und Wirtschaft zumuten zu müssen. Solche Verlagerungen hatten wiederum großen Einfluss auf die Kriegsführung der Feldherren.36 Nicht nur der Feind und strategische Ziele bestimmten nun Entscheidungen auf der Kampagnenkarte, auch die Versorgunglage der Armeen und ihre ökonomisch geprägte Moral waren entscheidend.

Doch auch in Feindesland waren Ressourcen schnell aufgebraucht, die Armee war also zum Weiterziehen angehalten, um sich nachhaltig versorgen zu können. Blieb man, drohten den eigenen Truppen Armut und Hunger, was diese häufig als Anlass nahmen, nicht nur zu desertieren oder sich sogar vom Feind anwerben zu lassen,37 sondern auch in Form von Meutereien zu protestieren.38 Beide Phänomene ließen sich aufgrund einer fehlenden Militärpolizeistruktur nicht so einfach unterbinden, und die generelle ideologische Verwurzelung des Söldnerwesens im Erbe der selbstbewussten Landsknechtskultur39 förderte im Kriegsvolk deviantes Verhalten, was in hohem Maße die Kampffähigkeit aller am Krieg beteiligten Soldtruppen gefährdete. Die Soldarmeen verloren wegen der unzureichenden Versorgungslage und der Eigenwilligkeit ihrer Akteure die Zuverlässigkeit, die die Obrigkeiten für eine geordnete Kriegsführung benötigten, und bildeten als unsicherer Faktor in der Führung des Konflikts so einen Herd der Unordnung.

Vor jeder Verlegung und strategischen Entscheidung musste wohlüberlegt werden, ob das nächste Kriegsziel auch genügend Verpflegung, Beute und Kontributionen liefern konnte. Konnte es dies nicht, misslang eine Offensive oder die Verteidigung, bedeutete das für die eigene Armee auch einen logistischen Rückschlag. Beinahe sofort sah man sich aufgrund ausbleibender, aber von den Söldnern erwarteter Beute und Verpflegung mit potenziellen Auflösungserscheinungen konfrontiert.40 Die hierarchisch anmutende Kreditpyramide drohte sich umzukehren, wenn die Söldner und ihre Familien beschlossen, die Armee zu verlassen. Viele Feldherren gingen deswegen trotz der von ihren Kriegsherren geforderten Aggressivität41 dazu über, Schlachten so gut es ging zu vermeiden, nur bei einer hochwahrscheinlichen Siegchance anzugreifen oder den Gegner ohne tatsächlichen Kampf über logistische Zermürbungsstrategien zu schwächen.42 Die politischen Kriegsziele wurden so durch die Eigenarten der gewählten Exekutivkraft in Form von Soldtruppen verwässert43 und Schlachten büßten ihre Wirkmacht bei der Entscheidung des Konflikts ein.44

Grob betrachtet scheint es also, dass die situativen Kontrollverluste die Kriegsführung der Politik so weit einschränkten, dass zwangsläufig auch deren intentionelle Kontrolle über den Krieg verloren ging. Neben vielen anderen Fällen zeigt das oben genannte Beispiel von Maximilian und Tilly aber zusammen mit den vielen Kriegsartikeln und der ständigen und korrigierenden Korrespondenz zwischen Kriegsherren, Feldherren und Offizieren nicht nur die Notwendigkeit der Maßregelungen und der Einhegung des Konflikts,45 sondern vor allem, dass die Politik nie den Oberbefehl über ihre Truppen verlor. Sie war durchaus in der Lage, Änderungen anzuordnen, Befehle durchzusetzen und sich, wenn nötig – man denke nur an Wallenstein –, ungeliebter und allzu selbstständig agierender Akteure zu entledigen.

Sinnvoller erscheint es deshalb die dritte, oben nur kurz erwähnte Faktorenkategorie anzuwenden, in der strukturelle Gründe zu einem Verlust von Kontrolle führen können, und diese strukturellen Faktoren in Bezug zu den situativen Entgrenzungen zu setzen. So war die gewählte Truppenorganisation mit ihren Unsicherheiten und ihrer Eigenwilligkeit weder für das Ausmaß, noch die Dauer des Konfliktes ausgelegt. Ein suffizientes Finanzierungssystem begann sich zudem erst langsam zu konsolidieren und erreichte während des Krieges keinen nachhaltig funktionierenden Status. Die situativen Entgrenzungen und die Abhängigkeitsverhältnisse, in die sich die Akteure hineinmanövriert hatten, verstärkten in mannigfaltigen Wechselwirkungen den strukturell bedingten Prozess einer Eskalation der Gewalt des Krieges. Diese Umstände sorgten dafür, dass man den Krieg aus politischer wie militärischer Sicht nicht immer so führen konnte, wie man wollte, und dass er größere Zerstörungen anrichtete und mehr Leid erzeugte, als man eingeplant hatte. Der politische Wille der Parteien blieb aber für die Kriegsführung immer prägend.46 Intentionell verlor man also nicht die Kontrolle, auch wenn diese durch die oben beschriebenen Faktoren eingeschränkt und in der öffentlichen Wahrnehmung oft durch situative Entgrenzungen überlagert wurde. Vielmehr handelte es sich um eine undurchsichtige und strukturell bedingte polykratische Kriegssituation, in der Kontrollmöglichkeiten nicht nur zwischen den Akteuren wechselten, sondern auch in Wechselwirkung zueinander standen.

3. Der Söldner als militärisches Subjekt und Faktor

Die weiteren Entwicklungen nach den Friedensschlüssen von 1648 sind allgemein bekannt: Institutionalisierung der Armeen und ihrer Verwaltung, Zurückdrängung des Kriegsunternehmerwesens, stehende Armeen, Wehrpflicht und Staatenbildung. Die oben aufgeführten Beobachtungen zeigen uns aber, dass derartige von oben gedachte Prozesse nur einen Teil des Ganzen darstellen und so der seit geraumer Zeit gewünschten „Militärgeschichte von unten“47 entgegenstehen. Nicht nur opportunistisch agierende Kriegsunternehmer und chronisch mittellose Obrigkeiten waren Grund für Kontrollverluste – die Söldner als Subjekte und Interessensgruppe waren ebenso entscheidend. Sie standen am unteren Ende der dargelegten Kreditkaskaden: einerseits als Geber militärischer Kampfkraft und lebende Geldanlage ihrer Dienstherren, andererseits aber und vor allem als „soldatisches Subjekt“,48 das mit seinen verschiedenen sozial-ökonomischen Erwartungen, Forderungen und seine durch das Landsknechtwesen geprägten selbstbewussten Tradition eine gewisse Wirkmacht erlangte.

Die Söldner bildeten so einen nicht zu unterschätzenden und unberechenbaren Part innerhalb des Militärs, den die Obrigkeit auf allen Ebenen mitdenken musste. Wie essenziell sie waren, ist beispielweise in den Berichten Tillys ersichtlich, der nach München unaufhörlich schrieb, dass seine Söldner in untragbaren Verhältnissen lebten und deshalb zur Desertion und Meuterei neigten. Beizukommen war der befürchteten Auflösung der Truppe nur durch Nachschub, Finanzspritzen sowie die Duldung von Plünderungen, um die über das Nötigste hinausgehenden Mindesterwartungen der Söldner und ihrer Familien zu erfüllen und sie so in der Armee zu halten. Zusätzlich lässt sich beobachten, dass das deviante Verhalten der Truppe sich so sehr dem hoheitlichen Zugriff entzog, dass die politische und militärische Obrigkeit – nach wenigen und erfolglosen Versuchen – es aufgab, die einfachen Söldner zu disziplinieren, und sich lieber auf die Kontrolle ihrer Vorgesetzten konzentrierte.49

Freilich war dies keine Macht, über die jeder einzelne Söldner oder die Soldgemeinschaft selbst direkt verfügte. Ausgespielt werden konnte sie nur indirekt: Waren die Lebensumstände in der neuen militärischen Heimat unzureichend oder fürchtete man, dass der Feldherr das Regiment zu unvorsichtig in einer Schlacht opfern wollte, besaß der Söldner oder auch seine Gemeinschaft Handlungsmöglichkeiten. Aufgrund fehlender Regulationsmechanismen stand es ihnen weitgehend offen zu desertieren, den Arbeitgeber zu wechseln oder zu meutern. Selbst wenn es zu keinem der besagten Fälle kam, schwebte doch über jedem Regimentsführer und den Kriegsherren das Damoklesschwert eben jener Handlungsmacht des einfachen Söldners.

Ganz im Sinne der neuen Militärgeschichte muss er daher als handelndes Subjekt und Faktor in sozialpolitischen Prozessen eingestuft und nicht nur als bloßes Mittel zum Zweck oder gar als reines „Spekulationsobjekt“50 betrachtet werden. Die Soldarmee war nicht nur Kapitalanlage und vermeintliches Auffangbecken abgehängter und hungernder Angehöriger der Unterschicht, sie bildete als Surrogatgesellschaft51 eine Gemeinschaft aus Individuen, die eine nicht zu unterschätzende Kraft in politisch-militärischen Entscheidungen besaß und ihre ganz eigene Agency52 entwickelte und behauptete. Diese stand aber in vielen Dingen diametral den Vorstellungen ihrer Befehlshaber gegenüber und löste damit nur folgerichtig die zu Beginn dieses Abschnitts genannten Reformphänomene aus. Nicht nur aus logistischen oder strukturellen Gründen bemühte man sich deshalb in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts allmählich darum, die Vorstellungen der Söldner und nun vor allem auch die der Wehrpflichtigen mit denen der Obrigkeit zu parallelisieren und sie so dem absoluten Kontrollanspruch der aufkommenden Staaten dienlich zu machen. Grund dafür war auch die hier gezeigte gestufte Abhängigkeit der hohen politischen und militärischen Führung gegenüber dem essenziellsten Teil des Krieges: dem Söldner.

Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut durch Wencke Meteling und Florian Wieninger.

Zitierempfehlung: Tim Nyenhuis, Ordnung oder Gewalt? Vom Kontrollverlust, Kreditkaskaden und der Wirkmacht der Söldner im Dreißigjährigen Krieg, in: Themenschwerpunkt "Militär und Politik", hg. von Wencke Meteling/Christoph Nübel, Portal Militärgeschichte, 22. November 2021, URL: https://www.portal-militaergeschichte.de/nyenhuis_ordnung, (Bitte fügen Sie in Klammern das Datum des letzten Aufrufs dieser Seite hinzu).

- 1. Hans Jörg Mannasser, Bellum Symbolicum. Das ist: Die erschroeckliche Wirckungen deß Kriegs / inn Gleichnuß fürgestellt, Augsburg o. D., Bayrische Staatsbibliothek München.

- 2. Johannes Burkhardt, Der Krieg der Kriege. Eine neue Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, Stuttgart 2018, S. 26–36.

- 3. Ein detaillierter Überblick über die im Dreißigjährigen Krieg immer noch gängigen Plünderungs- und Brandschatzungstaktiken des 15. und 16. Jahrhunderts findet sich in Stefan Xenakis, Gewalt und Gemeinschaft. Kriegsknechte um 1500 (= KRiG; Bd. 90), Paderborn 2015, S. 265–326.

- 4. Anomym, Abbildung deß unbarmhertzigen / abschewlichen / grausam und grewlichen Thiers / Welches in wenig Jahren / den grösten Theil Tutschlandes erbärm= und jämmerlichen verheeret / außgezehret und verderbet, o. O. o. D., Bayerische Staatsbibliothek München.

- 5. Anomym, Abbildung deß unbarmhertzigen / abschewlichen / grausam und grewlichen Thiers / Welches in wenig Jahren / den grösten Theil Tutschlandes erbärm= und jämmerlichen verheeret / außgezehret und verderbet, o. O. o. D., Bayerische Staatsbibliothek München.

- 6. Zwar ist eine dichotome Trennung in Opfer- und Tätergruppen in Kriegen niemals einfach, was Bernhard Kroener für den Dreißigjährigen Krieg schon in den 1990er-Jahren betonte, das Leid der Zivilbevölkerung war jedoch aus zeitgenössisch-subjektiver Sicht direkt auf die Söldner als situativ-ausführendes Organ zurückzuführen, vgl. hierzu Bernhard R. Kroener, „Kriegsgurgeln, Freireuter und Merodebrüder.“ Der Soldat des Dreißigjährigen Krieges. Täter und Opfer. In: Wolfram Wette (Hrsg.), Der Krieg des kleinen Mannes. Eine Militärgeschichte von unten. München/Zürich 1995, S. 51–67. Siehe zu den Übergriffen auf Zivilisten beispielweise Otto Ulbricht, The Experience of Violence During the Thirty Years War. A Look at the Civilian Victims. In: Joseph Canning/Hartmut Lehmann/Jay Winter (Hrsg.), Power, Violence and Mass Death in Pre-Modern and Modern Times, Aldershot u. a. 2004, S. 97–127.

- 7. Lothar Höbelt, Götterdämmerung der Condottiere. Der Dreißigjährige Krieg. In: Christian Jansen/Günther Kronenbitter (Hrsg.), Rückkehr der Condottieri? Krieg und Militär zwischen staatlichem Monopol und Privatisierung. Von der Antike bis zur Gegenwart (= KRiG; Bd. 57), Paderborn u. a. 2010, S. 127–139, hier S. 128–130 und Peter H. Wilson, War Finance, Policy and Strategy in the Thirty Years War. In: Michael Rohrschneider/Anuschka Tischer (Hrsg.), Dynamik durch Gewalt? Der Dreißigjährige Krieg (1618–1648) als Faktor der Wandlungsprozesse des 17. Jahrhunderts, Münster 2018, S. 229–250, hier S. 237.

- 8. Herfried Münkler, Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, Deutsches Trauma 1618–1648, Hamburg 2019, S. 633.

- 9. Höbelt, Götterdämmerung, S. 134.

- 10. Vgl. Georg Schmidt, Die Reiter der Apokalypse. Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, München 2018, S. 61–66 und Thomas Maissen, Geschichte der Frühen Neuzeit, München 2013, S. 59.

- 11. Wilson, War Finance, S. 240, übersetzt aus dem Englischen durch den Autor.

- 12. Stellvertretend für die genannten Beispiele mögen hier bekannte Namen wie Wallenstein und Mansfeld, aber auch Jan von Werth dienen. Siehe zu den verschiedenen Akteuren beispielsweise Christoph Kampmann, Albrecht von Wallenstein. Mythos und Geschichte eines Kriegsunternehmers. In: Peter C. Hartmann/Florian Schuller (Hrsg.), Der Dreißigjährige Krieg. Facetten einer folgenreichen Epoche, Regensburg 2010, S. 109–127; Walter Krüssmann, Ernst von Mansfeld (1580–1626). Grafensohn, Söldnerführer, Kriegsunternehmer gegen Habsburg im Dreißigjährigen Krieg (= Historische Forschungen; Bd. 94), Berlin 2010 und Kaiser Michael, Erfolg und Scheitern des Jan von Werth. Eine Biografische Skizze. In: Stefan Lewejohann (Hrsg.), Köln in unheiligen Zeiten. Die Stadt im Dreißigjährigen Krieg, Köln u.a. 2014, S. 139–142.

- 13. Vgl. zum Zusammenhang von Sicherheit und Ordnung in der Frühen Neuzeit Ralf Pröve, Sichere Ordnung, ordentliche Sicherheit? Gewalt und Herrschaft in der Frühen Neuzeit. In: Revue de synthése 135/4 (2014), S. 385–403.

- 14. Daniel Hohrath/Sönke Neitzel: Entfesselter Kampf oder gezähmte Kriegführung? Gedanken zur regelwidrigen Gewalt im Krieg. In: dies. (Hrsg.), Kriegsgreuel. Die Entgrenzung der Gewalt in kriegerischen Konflikten vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert (= KRiG; Bd. 40), Paderborn u. a. 2008, S. 9–37.

- 15. Ebd., S. 12.

- 16. So zum Beispiel in einem Bericht des Obristen Bönninghausen an Tilly vom 13.09.1629, Bayerisches Hauptstaatsarchiv München: Kurbayern Äußeres Archiv 2384, 386f. Gedruckt zu finden in Michael Kaiser, „… würdt allso die Armee gewaltig ruinirt…“ Die Lebenswelt der Söldner und das Phänomen der Desertion im Dreißigjährigen Krieg. In: Osnabrücker Mitteilungen 103 (1998), S. 105–124, hier S. 105.

- 17. Michael Kaiser, Politik und Kriegsführung. Maximilian von Bayern, Tilly und die Katholische Liga im Dreißigjährigen Krieg, (= Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der neueren Geschichte e.V.; Bd. 28), Münster 1999, S. 62–104.

- 18. Ebd., S. 71–73.

- 19. Michael Kaiser, „Ärger als der Türck“. Kriegsgreuel und ihre Funktionalisierung in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs. In: Neitzel/ Hohrath (Hrsg.), Kriegsgreuel, S. 171.

- 20. Wilson, War Finance, S. 234.

- 21. Horst Carl, Logistik in Zeiten des Krieges. Der Kriegsunternehmer Wallenstein und das Geschäft der Heeresversorgung. In: Birgit Emich u. a. (Hrsg.), Wallenstein. Mensch – Mythos – Memoria (= Historische Forschungen; Bd. 117), Berlin 2018, S. 31–47, hier S. 40.

- 22. Lauro Martines, Blutiges Zeitalter. Krieg in Europa 1450–1700, Darmstadt 2015, S. 170.

- 23. Carl, Logistik, S. 42.

- 24. Siehe ursprünglich zum Begriff Fritz Redlich, The German Military Enterpriser and His Work Force. A Study in European Economic and Social History (= Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte; Beihefte Nr. 47–48), 2 Bde., Wiesbaden 1964 und 1965.

- 25. Hierzu der Sammelband von Philippe Rogger und Regula Schmid zum Thema Söldner und ihrer Stereotyp: Philippe Rogger/Schmid Regula (Hrsg.), Miliz oder Söldner? Wehrpflicht und Soldienst in Stadt, Republik und Fürstenstaat 13.–18. Jahrhundert (= KRiG; Bd. 111), Paderborn 2019.

- 26. Siehe beispielsweise Kaiser, „Ärger als der Türck“, S. 171; Höbelt, Götterdämmerung, S. 134 und Heinrich Lang, Kriegsunternehmer und kapitalisierter Krieg: Condottieri, Kaufmannsbankiers und Regierungen als Akteure auf Gewaltmärkten in Italien (1350–1550). In: Philippe Rogger/Benjamin Hitz (Hrsg.), Söldnerlandschaften. Frühneuzeitliche Gewaltmärkte im Vergleich (= Zeitschrift für Historische Forschung; Beiheft Nr. 49), Berlin 2014, S. 47–66.

- 27. Michael Sikora, Söldner – Historische Annäherung an einen Kriegertypus. In: Geschichte und Gesellschaft 29/2 (2003), S. 210–238, hier 236.

- 28. Wilson, War Finance, S. 239f.

- 29. Jeremy Black, Beyond the Military Revolution. War in the Seventeenth-Century World, Basingstoke 2011, S. 166f.

- 30. Carl, Logistik, S. 33.

- 31. Das bekannteste Beispiel ist hier wohl Wallenstein und die Überschreibung von Mecklenburg. Die Liste lässt sich jedoch beliebig erweitern. Siehe zum Beispiel die Übertragung des Herzogtums Franken und des Titels auf Bernhard von Weimar bei Astrid Ackermann, Vom Feldherrn zum regierenden Fürsten. Optionen im Reich und in Europa für Herzog Bernhard von Weimar und die Ernestiner. In: Michael Rohrschneider/Anuschka Tischer (Hrsg.), Dynamik durch Gewalt? Der Dreißigjährige Krieg (1618–1648) als Faktor der Wandlungsprozesse des 17. Jahrhunderts, Münster 2018, S. 207–227.

- 32. Wilson, War Finance, S. 232.

- 33. Kaiser, Politik, S. 78f.

- 34. Wilson, War Finance, S. 234.

- 35. Kaiser, „Ärger als der Türck“, S. 159 und Höbelt, Götterdämmerung, S. 134.

- 36. Micheal Kaiser, Inmitten des Kriegstheaters. Die Bevölkerung als militärischer Faktor und Kriegsteilnehmer im Dreißigjährigen Krieg. In: Bernhard R. Kroener/Ralf Pröve (Hrsg.), Krieg und Frieden. Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit, Paderborn u. a. 1996, S. 281–303, hier S. 286f.

- 37. Vgl. zu Desertionen: Peter Burschel, Die Erfindung der Desertion. Strukturprobleme in deutschen Söldnerheeren des 17. Jahrhunderts. In: Ulrich Bröckling/Michael Sikora (Hrsg.), Armeen und ihre Deserteure. Vernachlässigtes Kapitel einer Militärgeschichte der Neuzeit, Göttingen 1998, S. 72–85.

- 38. Vgl. zum Phänomen der Meuterer im Dreißigjährigen Krieg Michael Kaiser, Ausreißer und Meuterer im Dreißigjährigen Krieg. In: ebd., S. 49–71.

- 39. Zur Kultur der Landsknechte und ihrer Entwicklung siehe Reinhard Baumann, Landsknechte. Ihre Geschichte und Kultur vom späten Mittelalter bis zum Dreißigjährigen Krieg, München 1994.

- 40. Kaiser, „… würdt allso die Armee gewaltig ruinirt…“, S. 105–124.

- 41. Höbelt, Götterdämmerung, S. 134.

- 42. Marian Füssel, Die Krise der Schlacht. Das Problem der militärischen Entscheidung im 17. und 18. Jahrhundert. In: Rudolf Schlögl/Philip R. Hoffmann-Rehnitz/Eva Wiebel (Hrsg.): Die Krise in der Frühen Neuzeit (= Historische Semantik; Bd. 26), Göttingen 2016, S. 311–332.

- 43. Münkler, Der Dreißigjährige Krieg, S. 636.

- 44. Füssel, Krise, S. 63.

- 45. Kaiser, „Ärger als der Türck“, S. 158.

- 46. Wilson, War Finance, S. 240.

- 47. Wolfram Wette (Hrsg.), Die Geschichte des kleinen Mannes. Eine Militärgeschichte von unten, München 1992.

- 48. Vgl. Jens Warburg, Das Militär und seine Subjekte. Zur Soziologie des Krieges, Bielefeld 2008.

- 49. Kaiser, Politik, S. 145–150.

- 50. Axel Gotthard, Der Dreißigjährige Krieg. Eine Einführung, Köln u.a. 2016, S. 195.

- 51. Hier möchte ich den von Micheal Sikora für die Soldgemeinschaft genutzten Begriff der „Anti-Gesellschaft“ leicht abwandeln. Es handelt sich bei der Soldgemeinschaft meiner Argumentation nach nicht nur im Sinne Sikoras um eine „Anti-Gesellschaft“, sondern auch um eine Surrogatgesellschaft, die Alternativen bietet und sich nicht nur im Gegensatz zur Zivilgesellschaft versteht und entsprechend verstanden werden kann. Siehe hierzu Sikora, Söldner, S. 221f. und für den Begriff selbst S. 227. Interessant sind hier ebenfalls die Erkenntnisse des Sammelbandes von Philippe Rogger und Regula Schmid, die einer dichotomen Betrachtungsweise der Zivilgesellschaft auf der einen und der Militärgesellschaft als Gegengesellschaft auf der anderen Seite entgegentreten wollen, vgl. Rogger/Schmid (Hrsg.), Miliz.

- 52. Agency wird hier entlehnt aus der Soziologie als Agenda einzelner Individuen in einem gesellschaftlichen Zusammenhang verstanden. Die Söldner, ihre Familien und der zivile Tross besaßen Handlungsmöglichkeiten und einen freien Willen. Sie bildeten eine Militärgesellschaft, die ihre eigenen Ziele verfolgte und nicht bloß eine aus der Not geborene Überlebensgemeinschaft bildete. Zum Begriff der Agency siehe einleitend Mustafa Emirbayer/Ann Mische, What ist Agency? In: American Journal of Sociology. 103/4 (1998), S. 962–1023. Zum Begriff der Militärgesellschaft siehe beispielsweise Bernhard R. Kroener, „… und ist der jammer nit zu beschreiben“. Geschlechterbeziehung und Überlebensstrategien in der Lagergesellschaft des Dreißigjährigen Krieges. In: Karen Hagemann/Ralf Pröve (Hrsg.), Landsknechte, Soldatenfrauen und Nationalkrieger. Militär, Krieg und Geschlechterordnung im historischen Wandel (= Geschichte und Geschlechter; Bd. 26), Frankfurt a.M./New York 1988, S. 279–296 und John A. Lynn, Women, Armies, and Warfare in Early Modern Europe, New York 2008, S. 18.