Es gibt Bundeswehrkasernen, die nach Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozialismus und Deserteuren des Zweiten Weltkriegs benannt sind. Kann man da wirklich noch vom „Elend der Traditionspflege in der Bundeswehr“ sprechen, wie es der vorliegende Sammelband tut? In Zeiten, in denen aufgrund dramatisch veränderter geo- und machtpolitischer Umstände und eines seit Februar 2022 tobenden Krieges mitten in Europa unser Verhältnis zum Militär und zu militärischen Traditionen wieder zentrale Themen in der öffentlichen Diskussion sind, gewinnt auch die Auseinandersetzung mit der Traditionspflege in der Bundeswehr eine neue Aktualität. Das gilt umso mehr, als auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht im Rahmen einer allgemeinen Dienstpflicht als Zukunftsperspektive an Wahrscheinlichkeit gewinnt. Parallel rufen rechtsextremistische Politiker immer unverhohlener zu einer „erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad“ auf, bezeichnen das Berliner Holocaust-Denkmal als „Mahnmal der Schande“ und erklären die zwölf Jahre nationalsozialistischer Herrschaft mit ihrer Schreckensbilanz aus Terror, Krieg und Völkermord zum „Vogelschiss“. Insofern ist es durchaus an der Zeit, sich dem vermeintlich weitgehend aufgearbeiteten Thema „Traditionspflege in der Bundeswehr“ erneut zuzuwenden.

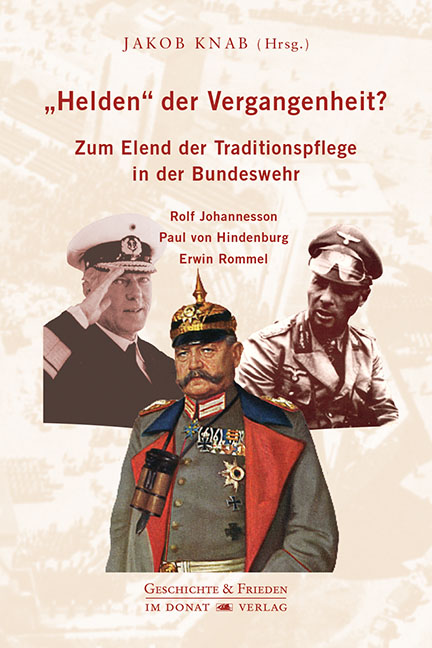

In dem vorzustellenden Band werden drei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten behandelt. Paul von Hindenburg ist als faktischer Oberbefehlshaber der deutschen Armee in der zweiten Hälfte des Ersten Weltkriegs, als zweiter Reichspräsident der Weimarer Republik und vor allem als derjenige, der durch die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler die nationalsozialistische Herrschaft erst möglich gemacht hat, eine jener Personen, die Deutschlands Weg in den Abgrund wesentlich mit herbeigeführt hat. Mit ihm setzt sich Helmut Donat intensiv und primär am Beispiel der bis heute nach ihm benannten Kaserne in Munster auseinander. Schon Hindenburgs Verantwortung für die völkerrechtswidrige Politik der „verbrannten Erde“ beim deutschen Rückzug an der Westfront 1917 sowie seine maßgebliche Rolle bei der Formulierung der „Dolchstoßlegende“, die ein zentrales Motiv der antirepublikanischen Agitation von rechts war, würden ihn als Namenspatron in einer der Demokratie verpflichteten Armee desavouieren, von seiner desaströsen Rolle als Reichspräsident ganz zu schweigen. Insofern ist es sachlich nicht begründbar, dass er weiterhin als Namenspatron der Bundeswehr dient, doch sieht es, denkt man an die nach wie vor zahlreichen nach ihm benannten Straßen und Plätze, in der zivilen Gesellschaft kaum besser aus.

Kann schon der 1847 geborene Hindenburg nur als Medienphänomen angemessen verstanden werden, gilt das erst recht für Erwin Rommel. Der ließ sich nur zu gerne als der „Lieblingsgeneral Hitlers“ inszenieren und genießt als „Wüstenfuchs“ bis heute hohes Ansehen.1 Dazu trugen nicht zuletzt die ehemaligen Kriegsgegner bei, deren eigene militärische Leistung umso strahlender dastand, je mehr Rommel in den Rang eines genialen Heerführers erhoben wurde. Doch nüchtern betrachtet hat Rommel äußerst verlustreiche Schlachten geschlagen und vor allem in Italien völkerrechtswidrige Befehle erteilt. Unter den in Nordafrika millionenfach ausgebrachten Minen leidet die dortige Bevölkerung bis heute. Da auch von Rommels sagenumwobenen „Kontakten zum militärischen Widerstand“ nach intensiven Forschungen nicht viel mehr übriggeblieben ist, als dass er, ohne je aktiv geworden zu sein, niemanden denunziert hat, kann man sich nur dem Urteil Wolfram Wettes anschließen, dass Rommel „im Bereich der Erinnerungskultur unserer Zivilgesellschaft“ keinerlei Vorbildfunktion haben kann. Ein kurzer, aber in nuce schon die spätere Kritik an Rommel als falscher Gallionsfigur demokratischer Traditionspflege in der Bundeswehr enthaltender Text von Heinrich Böll aus dem Jahr 1952 zeigt, wie lange diese Problematik schon auf dem Tisch liegt, sofern man nur genau hinzuschauen bereit war.

Das Zentrum dieses Bandes bildet jedoch nicht die Auseinandersetzung mit Hindenburg und Rommel, sondern mit Rolf Johannesson, der heute nur einem Fachpublikum bekannt sein dürfte, obwohl er eine prägende Gestalt der frühen Bundeswehr war. Detlef Bald, Herausgeber Jakob Knab, Hermann Fricke und Helmut Donat sezieren in faktengesättigten Beiträgen Johannessons Rolle vor, im und nach dem Zweiten Weltkrieg. In eine militäraffine Familie hineingeboren, trat er mit noch nicht ganz 18 Jahren 1918 in den Dienst der Kaiserlichen Marine ein, ohne jedoch noch an Kampfhandlungen beteiligt gewesen zu sein. Seit 1920 wieder im aktiven Dienst, machte er in der Reichsmarine der Weimarer Republik eine unauffällige Karriere. Die nahm an Fahrt auf, als er in der nunmehrigen Kriegsmarine des nationalsozialistischen Deutschlands in der Abwehrabteilung unter Wilhelm Canaris maßgeblich an der Aufrüstung der Marine sowie der Unterstützung Francos im Spanischen Bürgerkrieg mitwirkte. Im Zweiten Weltkrieg war er unter anderem als Kommandant eines Zerstörers sowie Befehlshaber einer Zerstörerflotille an zahlreichen Kampfeinsätzen beteiligt. Am 30. Januar 1945 zum Konteradmiral befördert, wurde er schließlich Kommandant der Seeverteidigung Elbe-Weser. Er verantwortete den Einsatz von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen beim Bau des U-Boot-Bunkers „Valentin“ in Bremen und bestätigte als Gerichtsherr noch am 21. April, keine drei Wochen vor Kriegsende, fünf Todesurteile gegen Mitglieder einer Helgoländer Widerstandsgruppe.

All das verhinderte jedoch nicht seine steile Nachkriegskarriere, die ihn 1957 bis 1961 zum Befehlshaber der Bundesmarine aufsteigen ließ, im Gegenteil. Es gelang ihm, nach 1945 seine Mitverantwortung für die unter seinem Kommando begangenen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verschleiern und sich als unpolitischen Militärprofi darzustellen, sich gar zum tief im Christentum verankerten heimlichen Gegner des Nationalsozialismus zu stilisieren. Im Zentrum dieser Selbstreinwaschung Johannessons stehen dessen in seinem Todesjahr 1989 erschienenen Memoiren „Offizier in kritischer Zeit“. Zugleich bekannte sich Johannesson zu den Prinzipien der „inneren Führung“, doch einem umfassenden Neuanfang stand er durch seine Betonung vermeintlich „ewiger“ soldatischer Werte im Weg, nicht zuletzt durch seinen ablehnenden Blick auf den militärischen Widerstand. Dessen ungeachtet wird er bis heute durch eine Büste in der Aula der Marineschule Mürwik sowie einen nach ihm benannten, jährlich verliehenen Preis für den besten Teilnehmer des Offizierslehrgangs geehrt.

In Gestalt des jüngsten Traditionserlasses von 2018 ist die Bundeswehr darauf verpflichtet, jene Traditionsbestände auszuschließen, „die unvereinbar mit den Werten unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung sind“, weshalb sie keine Tradition von Personen, Truppenverbänden und militärischen Institutionen der deutschen (Militär-)Geschichte pflegt, „die nach heutigem Verständnis verbrecherisch, rassistisch oder menschenverachtend gehandelt haben.“2 Doch gegen diese demokratische Erinnerungspolitik gibt es, wie die Fälle Hindenburg, Rommel und Johannesson zeigen, nach wie vor erhebliche Widerstände, gegen die anzuarbeiten es des kontinuierlichen zivilgesellschaftlichen Engagements mit langem Atem bedarf. Das Ziel muss es sein, das nach wie vor bestehende „Vollzugsdefizit“ im Geist des Traditionserlasses von 2018 zu beseitigen.

In diesem Sinn ist dieser Band ein wertvoller Beitrag gegen die vielfachen erinnerungspolitischen Rollbacks und insofern nicht nur ein Beitrag zur Forschungsliteratur, sondern in gewissem Sinn auch selbst eine Quelle, durch die die wertegeleitete historische Friedensforschung und ihr zivilgesellschaftliches Engagement dokumentiert und gewürdigt wird. Das ist einerseits verdienstvoll, hat aber andererseits auch seinen Preis. So schießt etwa der Beitrag von Helmut Donat über den Demokratieverächter und Diktaturwegbereiter Hindenburg mit seinem aufklärerischen Duktus über das Ziel hinaus, indem gewichtige Forschungsbeiträge, etwa die von Wolfram Pyta, abqualifiziert werden oder die Bedeutung, die er dem Skandal um die von Hindenburg favorisierte „Osthilfe“ zugunsten verschuldeter ostelbischer Großgrundbesitzer für die Ernennung Hitlers zum Kanzler beimisst, überbetont wird. Der Sammelband ist auch nicht frei von Wiederholungen und Redundanzen und auch gelegentliche Schnitzer des Lektorats sind zu konstatieren. An der Berechtigung des Anliegens der Autoren, dem Traditionserlass von 2018 endlich umfassend Geltung zu verschaffen, ändern diese Monita freilich nichts.

- 1. Wirksamer für die Dekonstruktion des „Mythos Rommel“ als alle geschichtswissenschaftliche Forschung ist womöglich der humoristische Zugang der ZDF-Reihe „Sketch-History“: https://www.youtube.com/watch?v=J-FCysQiSOs.

- 2. https://www.bmvg.de/resource/blob/23234/6a93123be919584d48e16c45a5d52c10/20180328-die-tradition-der-bundeswehr-data.pdf.