Vorbemerkungen1

Die Besetzung der Krim durch russische Streitkräfte 2014 und der am 24. Februar 2022 erfolgte Überfall Russlands auf die Ukraine rücken die seit 2015/16 schwelende bundeswehrinterne Diskussion über „LV/BV“ (Landes- und Bündnisverteidigung) schlagartig in den Mittelpunkt sicherheitspolitischer Debatten. Es geht nicht mehr allein um Deutschland: die NATO-Staaten in Mittel- und Nordosteuropa forcieren die Debatte aus nachvollziehbaren Bedrohungswahrnehmungen. Offensichtlich ist die Bundesrepublik (ebenso wie ihre Partner in der NATO und hier besonders an der Ostflanke) eben nicht mehr allein „von Freunden umzingelt“,2 wie Volker Rühe es in den 1990er Jahren einmal umschrieb.

Frühere Überlegungen, Planungen und Vorstellungen zur Verteidigung im Bündnis gewinnen an Bedeutung, auch wenn das heute in der Ukraine zu erkennende Kriegsbild nicht von großräumigen Offensiven mit Panzerarmeen wie in den militärischen Planungen im "Kalten Krieg" geprägt ist. Dieses neue Interesse konnte man bereits seit einigen Jahren an der plötzlichen Suche von Bundeswehrdienststellen nach „ihren General Defense Plans (GDP)“ erkennen, die der amtierende Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) der NATO, General John Galvin, am Tag vor der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten am 2. Oktober 1990 außer Kraft gesetzt hatte.

Dass GDPs bis vor kurzem geringe Aufmerksamkeit erhielten und bislang nur wenig historisch untersucht worden sind, mag daran liegen, dass der Aktenzugang lange schwierig bis unmöglich war.3 Es mag auch daran liegen, dass GDPs in gewisser Hinsicht hypothetisch scheinen. Tatsächlich aber waren es reale Planungen der NATO zur Verteidigung Mitteleuropas im Zeitalter der Blockkonfrontation, die zudem regelmäßig beübt wurden, aber nie umgesetzt werden mussten!

Dieser Beitrag widmet sich der Frage, wie die NATO auf der Grundlage ihrer strategischen Denkweise die Verteidigung Mitteleuropas ausgeplant hat. Anhand der deutschen militärischen Überlieferung zu den GDPs werden die Planungen für alle NATO-Korps dargestellt, die an der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland von den Alpen bis zur Elbe beteiligt waren. Aus der Perspektive der NATO und seiner Mitgliedsstaaten wird aufgezeigt, wie sich die Alliierten den Aufmarsch und die Verteidigung in den ersten Tagen eines Angriffs des Warschauer Pakts planerisch vorstellten.

Der Beitrag setzt sich nach einer Skizzierung der Literatur- und Quellenlage mit dem GDP als Quelle auseinander. Anschließend beschreibt er die sich über die Jahre verändernde NATO-Strategie und deren Auswirkungen auf die Landesverteidigungsplanungen in Deutschland entlang des Eisernen Vorhangs bzw. der innerdeutschen Grenze. Dazu zeigt er die Gefechtsstreifen der nationalen Korps, die Schwerpunktbildungen und Truppeneinteilungen, die Kampfgrundsätze sowie die Bildung und den geplanten Einsatz der Reserven auf. Weil sich dieser Aufsatz überwiegend auf die deutsche militärische Überlieferung stützt und weil bislang wenige Erkenntnisse zu den GDPs anderer Nationen vorliegen, versteht er sich auch als Anstoß zu weiteren internationalen Forschungen.

1. Literatur- und Quellenlage

Zum „Kalten Krieg“, mit dem genau genommen das Zeitalter der Blockkonfrontation beziehungsweise des Ost-West-Konflikts gemeint sein müsste, hat sich in den letzten Jahren eine Fülle von Forschungen ergeben, bei denen manche Autoren einen spürbaren Bogen um das Militär machen, sich aber ausführlich zur Militärpolitik der jeweiligen Zeit äußern.4 Die Verteidigungsplanungen der NATO im Kalten Krieg, genauer gesprochen das, was das westliche Verteidigungsbündnis im Zuge der zeitweiligen „Vorneverteidigung“ angelegt und vorbereitet hat, ist erst recht bis heute eine Black Box.

Die Literaturlage zu den Verteidigungsplanungen des Westens in den Jahren zwischen 1960 und 1990 ist so insgesamt als eher dürftig zu bezeichnen.5 Einzelstudien zu ausgewählten Regionen und überwiegend zu den frühen Jahren der Blockkonfrontation,6 stehen bislang nur wenige Studien zu den operativen Planungen der Gegenseite gegenüber, die entweder kaum auf Quellen zurückgreifen konnten,7 oder sich überwiegend auf Übungsszenarien und damit nicht auf reale Planungen für den Ernstfall aus westlicher Sicht beziehen.8

Über sehr lange Zeit existierten allenfalls offiziöse Darstellungen (wie zum Beispiel die Weißbücher der Bundesregierung), die als politische Kommunikationsinstrumente auch in Richtung Osten natürlich nicht besonders in die Tiefe reichten, und Nachfragen hierzu waren höchst verdächtig. Etwas Licht ins Dunkel brachte 1975 Ulrich de Maizières Studie „Verteidigung in Europa Mitte“, der die Friedensdislozierung und die geplanten Einsatzräume erwähnte, ohne indes detaillierter darauf einzugehen.9 Heinz Magenheimer gab 1986 eine Fülle von (offiziösen) Informationen preis.10 Nach Ende des Kalten Krieges folgten Veröffentlichungen beispielsweise von Dieter Krüger zu den Operationsplanung der frühen NATO für Österreich und Norditalien 1951 bis 196011 und von Helmut Hammerich zu den Verteidigungsplanungen im Bereich des I. bis III. (GE) Korps. Sie konnten sich erstmals auf „scharfe“ Einsatzplanungen stützen.12 Diese ersten Ansätze von Mitarbeitern des damaligen Militärgeschichtlichen Forschungsamtes (MGFA), eine Operationsgeschichte des Kalten Krieges zu schreiben, wurden aber nicht weitergeführt.

Für die Planungen des Warschauer Paktes in den 1970er/80er Jahren bietet Oliver Bange den bislang profundesten Einblick in das dortige Verständnis von militärisch abgestützter Sicherheitspolitik und damit einhergehender Operationsplanung der Gegenseite.13 Insbesondere reflektiert er den Strategiewandel der Sowjetunion Mitte der 1980er Jahre und seine Auswirkungen auf die operativen Planungen in Zentraleuropa. Diese erfolgten letztlich als Reaktion auf die Modernisierungen bei Waffen und Gerät im Westen und hiesige operative Planungsänderungen durch Einbindung größerer Reserven aus den USA auf dem mitteleuropäischen Kriegsschauplatz. Insofern muss man künftig also die westlichen Planungen auch im Kontext ihrer östlichen Folgen und umgekehrt betrachten. Gerd Boliks Studie, auf dessen Ergebnissen dieser Aufsatz beruht, ist das erste Überblickswerk, welches aktengesättigt die NATO-Planungen in Mitteleuropa über den Lauf der Zeit hinweg skizziert.14 Boliks Buch ist freilich keine vollständige Darstellung aller Verteidigungsplanungen über die gesamte Zeit des Kalten Krieges. Aus der Perspektive der NATO und seiner Mitgliedsstaaten zeigt es vielmehr auf, wie sich die Alliierten den Aufmarsch und die Verteidigung in den ersten Tagen eines Angriffs des Warschauer Pakts planerisch vorstellten. Gefragt wird, welche Gefechtsstreifen waren von welcher Nation mit welchen Truppen besetzt und wo verliefen die Grenzen dieser Gefechtsstreifen? Welche Kampfweise war vorgesehen – lineare Aufstellung aller gefechtsbereiten Truppenteile oder Bereithaltung kampfkräftiger Reserven?

Zur Quellenlage ist zu konstatieren, dass viele Dokumente immer noch als Verschlusssachen in Archiven lagern, weil das ein oder andere fortgeschrieben worden sein soll; insbesondere dann, wenn es sich nicht um Planungen der (deutschen) Bundeswehr, sondern der (internationalen) NATO handelt. Auch Akten zu den „ABC-Themen“, also denjenigen, die von Nuklearwaffen sowie der Kriegsführung und ABC-Bedrohungen handeln, werden noch weitreichend als Verschlusssachen nicht offengelegt.15

Nach inoffiziellen Aussagen sollen bis 1990 noch nicht an das Militärarchiv abgegebenen Unterlagen zu den GDPs auf Weisung des Bundesministeriums der Verteidigung um 1992 vernichtet worden sein. Tatsächlich aber fanden sich in den zurückliegenden Jahren noch vielfältige GDP-Unterlagen der Bundeswehr im Militärarchiv. Bei der Suche nach den Plänen zur Verteidigung Westeuropas erwies sich das frühere III. (deutsche) Korps als Glücksfall. Sein Bestand im Bundesarchiv-Militärarchiv dokumentiert als bislang einziger diese Planungen seit den 1960er Jahren beinahe vollumfänglich.16 Anhand der Akten zu den deutschen Korps im Militärarchiv ließen sich auch einige Erkenntnisse zu den benachbarten alliierten Korps gewinnen. So ist der General Defense Plan (GDP) des V. (US) Korps von 1981/82 beispielsweise in Form einer Auswertung durch das Ministerium für Staatsicherheit im Internet einsehbar,17 aber nicht das Original. Amerikanische und belgische Stellen ließen Anfragen zum GDP unbeantwortet. Allerdings konnten Zugänge zu den GDPs der Niederlande und Großbritanniens gewonnen werden. Je nach Informationslage können so die einzelnen nicht-deutschen Korps in die Darstellung einbezogen werden.

2. Wie liest man einen GDP?

Um die eingangs gestellten Fragen beantworten zu können, muss man einen GDP lesen können, seine Konstruktion und seine Genese verstehen: In den verschiedenen militärischen Stäben wurden die GDPs für ihre Verantwortungsbereiche im regelmäßigen Rhythmus von beinahe zwei Jahren überprüft, aktualisiert oder neu anlegt (wobei das dann wieder eine Fortschreibung war, weil Vieles aus einem Vorgänger-GDP übernommen werden konnte). Dabei ist ein GDP kein Werk eines Einzelnen, sondern das Ergebnis vieler Mitwirkenden. Für das III. (deutsche) Korps und seinen GDP 1/[19]87 hat der damalige G3op (Generalstabsoffizier für operative Planung) dies so beschrieben:18 Er und seine beiden Mitarbeiter haben damals auf Weisung des Kommandierenden Generals seines Korps und auf der Grundlage der von der vorgesetzten Central Army Group der NATO (CENTAG) getätigten Vorgaben oder aus eigenen Lagebeurteilungen heraus den GDP über eine Zeit von beinahe drei Jahren aktualisiert. Zum 1. Oktober 1987 hat ihn dann der Kommandierende General in Kraft gesetzt. „Aktualisiert“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass beim G3op alle Unterlagen zusammenliefen, die von den einzelnen Abteilungen im Stab des III. Korps, der nachgeordneten Korpskommandos (für Logistik, Heeresflieger, Sanität usw.) sowie der dem Korps unterstellten Truppenteile (2. Panzergrenadierdivision und 5. Panzerdivision sowie der Panzerbrigade 34) erstellt wurden. Der G3op legte auf ihrer Grundlage das Gesamtwerk an. Konkret mussten hierbei für den GDP 1/87 des III. Korps – neben vielen anderen, kleineren Aspekten –

• die „Neuformulierung des Korpsauftrages,

• die Bereitstellung und Einsatzkonzeption für die Korpsreserve,

• die Neuregelungen im Bereich der Kampfunterstützung (Artillerie und Pioniere),

• die Änderungen des Alarmplanes, besonders hinsichtlich der Auswirkungen auf den Aufmarsch“

berücksichtigt und angepasst werden.19

Die Befehlsgebung für die Korpskommandos und Divisionen wurde somit nicht vollständig neu angelegt, sondern in weiten Teilen angepasst und aktualisiert. Solche Aktualisierungen waren insbesondere dann erforderlich, wenn z.B. durch Veränderungen der Auftragslage (etwa seitens der CENTAG) oder durch eigenständige Entscheidungen des Korps und seiner Divisionen bei den Aufträgen für die Verbände in der Verteidigung Änderungen auftraten.20

Beim Lesen eines GDP, der mit Anlagen21 z.B. allein für das III. Korps und ohne seine Truppen über 200 Seiten lang war und nur mit den dazugehörenden Unterlagen dieser nachgeordneten Verbände usw. verstanden werden kann, wird man an ein Drehbuch für den ersten Gefechtstag erinnert. – Ab dem zweiten hätte vermutlich das System der Aushilfen seinen Lauf genommen. Allerdings beschleichen Lesende oft Zweifel, ob dieses Drehbuch letztlich zum Erfolg geführt hätte. Es ist in den GDPs beispielsweise keine Rede davon, dass ein Aufmarsch möglicherweise nicht planmäßig durchgeführt werden könnte, weil Brücken gesprengt oder die Vormarschstraßen mit Flüchtlingen belegt worden wären, und sich Letztere gar noch dem Versuch widersetzt hätten, die Straßen für das Militär freizumachen. Es ist in den GDPs ebenso keine Rede davon, dass die sorgfältige Aufmarschplanung nicht greift, weil eine nationale Regierung die Lage unterschiedlich oder falsch eingeschätzt und daher zu einer anderen Zeit mobilgemacht hätte als die übrigen Verbündeten. – Natürlich ging alle Theorie davon aus, dass die NATO-Staaten gemeinsam den Verteidigungsfall gemäß Artikel 5 der NATO-Charta festgestellt hätten. Ob dazu noch genügend Zeit gewesen wäre, entzieht sich heute jeglicher Bewertung. – Die NATO ging nach eigenen Aussagen von einer Vorwarnzeit von 48 Stunden aus. Dann könnte eine solche Feststellung des Bündnisfalls durchaus zeitgerecht getroffen worden sein.22

Beklemmend ist weiter, dass in frühen GDPs zu Zeiten der Strategie der „Massive Retaliation“ erschreckend nüchtern diejenigen Zielpunkte, auch auf dem Gebiet der Bundesrepublik, genannt werden, die mit atomarem Feuer belegt werden sollten.

3. Strategie und Planungen

Die Planungen der Verteidigungsoperationen waren an den zeitgenössischen strategischen Richtlinien der NATO ausgerichtet, die vereinfachend als „Strategie“ bezeichnet werden.23 Dabei ging die NATO bei den GDPs grundsätzlich von einem „worst case“-Szenario aus, das bis 1990 von einer deutlichen Überlegenheit des Warschauer Paktes bei konventionellen Waffensystemen geprägt war. Deswegen galt es als unumgänglich, so früh und so weit vorne wie möglich die Verteidigung zu beginnen – weswegen sich der „Vordere Rand der Verteidigung“ (VRV) über die Jahre immer weiter an die innerdeutsche Grenze vorschob.

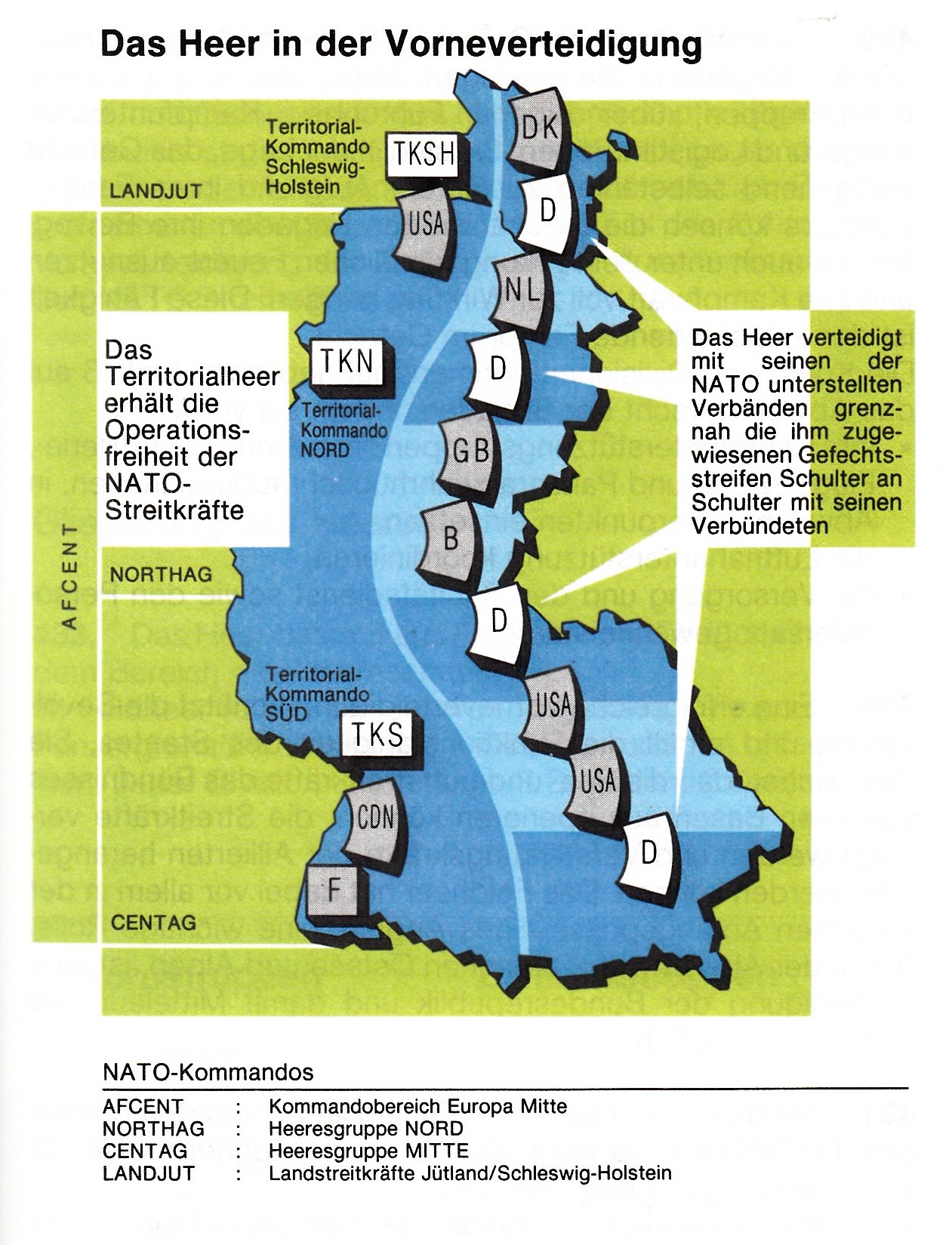

Abb. 1: Schematische Darstellung der im Zuge der sich wandelnden NATO-Strategien (von der Forward Strategy zur Flexible Response nach Osten verschobenen First Line of Defense. Quelle: Militärgeschichtliches Forschungsamt, 2005.

Forward Strategy

Die erste NATO-Strategie, niedergeschrieben im Dokument MC 14/1 (Final) vom 9. Dezember 1952, hatte den Streitkräfteeinsatz zwischen der damals als „Zonengrenze“ bezeichneten innerdeutschen Grenze und der Rhein-Ijssel-Linie sowie die Verteidigung wichtiger Räume in den südlichen deutschen Mittelgebirgen zum Ziel. Es galt damals der Grundsatz der Vorwärtsverteidigung in Westeuropa, d.h. Verteidigung so weit ostwärts des Rheins wie möglich. Dazu bedurfte es allerdings starker konventioneller Streitkräfte, deren Schaffung auf der Tagung des NATO-Rates in Lissabon (20.-25. Februar 1952) beschlossen worden war. Die dabei vereinbarten Streitkräfteziele (bis 1954 die Schaffung von 52 einsatzbereiten und 90 Reservedivisionen, die binnen 30 Tagen nach Mobilmachung einsatzbereit sein sollten) wurden – trotz der im Dezember 1952 beschlossenen Verschiebung auf das Jahr 1956 – nie erreicht. Daher musste die NATO eine neue strategische Richtlinie entwickeln, die insbesondere die konventionelle Disparität ausgleichen konnte.

Massive Retaliation

Mit dem Strategiedokument MC 14/2 (Final) vom 23. Mai 1957 verschrieb sich die NATO – aufgrund der eigenen konventionellen Unterlegenheit wie auch der amerikanischen Übermacht an strategischen Nuklearwaffen – dem Prinzip der „Massive Retaliation“. Bei einem konventionell vorgetragenen Angriff bestand fortan die Gefahr für den Angreifer, dass die NATO sofort massiv nuklear zurückschlägt.

Es reicht aber nicht, allein von diesem Paradigma auszugehen. Vielmehr muss man begreifen, dass die NATO aufgrund der eigenen konventionellen Unterlegenheit in Europa sowie dem damals bei den US-Streitkräften vorherrschenden geradezu atomhörigen Denken die Ansicht bestand, allein mit der Androhung des Nuklearwaffeneinsatzes Konflikte regeln zu können. Offen muss dabei bis heute bleiben, ob es um ein Beherrschen, Bekämpfen oder Vermeiden ging. Und nicht zuletzt muss berücksichtigt werden, dass mit dem von Präsident Eisenhower in den USA verkündeten und in der Streitkräfteplanung umgesetzten „New Look“ ebenfalls aus Gründen der Finanzierbarkeit konventioneller Streitkräfte der Griff zu den Nuklearwaffen kostengünstiger und einfacher schien. – Vereinfacht gesprochen ging man nach dem Motto „more bang for a buck“ davon aus, dass ein Nuklearsprengkopf eine Brigade ersetzen könne.

Ungeachtet der damaligen Betonung strategischer Nuklearpotenziale galt der Grundsatz der Vorwärtsverteidigung fort und wurde am 1. September 1963 durch den Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) für die Bereiche Allied Forces Central Europa (AFCENT) und Baltic Approaches (Ostseezugänge, BALTAP), also vom Nordzipfel Dänemarks bis zu den Alpen, als strategisches Prinzip befohlen.

In Folge der zunehmenden nuklearen Kapazität der UdSSR verlor die Massive Vergeltung an Glaubwürdigkeit. Insbesondere der Regierungswechsel in den USA 1961 sowie der bereits zuvor einsetzende Chor der Kritiker und nicht zuletzt die Kuba-Krise im Oktober 1962 bewirkten und beschleunigten ein Umdenken.24 Die USA initiierten für sich die Strategie der „Flexible Response“, die 1967/68 dann – im Kontext des Harmel-Berichts – als MC 14/3 zur offiziellen Strategie der NATO wurde.

Flexible Response

Diese Strategie, als MC 14/3 (Final) am 16. Januar 1968 in Kraft gesetzt, hatte als Kerninhalt das Prinzip der Flexible Response. Die NATO beabsichtigte damit künftig, einem Aggressor zunächst auf der von ihm gewählten „Stufe“ entgegenzutreten (vermutlich der des konventionellen Angriffs). Sie behielt sich aber bei Scheitern der eigenen Verteidigung eine Eskalation bis hin zum Einsatz der taktischen Nuklearwaffen vor. Auch die Flexible Response enthielt das Prinzip der Vorwärtsverteidigung. Dies sollte durch Tiefenstaffelung der Streitkräfte sowie entsprechende taktische Beweglichkeit sichergestellt werden. Erst im Laufe der folgenden Jahre sollte sich die Begrifflichkeit ändern in Vorneverteidigung (statt bislang Vorwärtsverteidigung), womit es zudem um eine politisch-deeskalierende Formulierung ging.

Essenziell an der Strategie der Flexiblen Antwort war nun der Aufbau der mitunter so bezeichneten NATO-Triade:25 Auf der untersten Stufe ging es um die Direktverteidigung, die vorzugsweise – bzw. als Reaktion auf die Art des Angriffs seitens des Warschauer Paktes – konventionell erfolgen sollte. Sollte die NATO hierbei ins Hintertreffen geraten oder der Konflikt nicht beendet werden können, behielt sie sich auf der zweiten Stufe eine vorbedachte Eskalation vor. Diese hätte in einem demonstrativen Einsatz von Nuklearwaffen (z.B. als sogenannter „Air Burst“ über der menschenleeren Ostsee) bestehen können, um der Gegenseite die Möglichkeit zum Reagieren zu geben bzw. sie zur Einstellung der Kampfhandlungen zu bewegen. Auf der dritten, und fraglos finalen Stufe des Konfliktes wäre die Allgemeine Reaktion, also unter Einsatz strategischer Nuklearwaffen eingetreten.

4. Die Planung der Landesverteidigung

Die Literatur zur Landes- und Bündnisverteidigung der NATO im Zeitalter der Blockkonfrontation bezieht sich immer wieder auf das Bild der sogenannten „Schichttorte“ (siehe Abbildung 1). Selbst in offiziellen Dokumenten der Bundesregierung und nicht zuletzt in den zahlreichen Internetquellen dazu findet man immer wieder graphische Darstellungen dieses „Kuchens“, der tatsächlich aber nur einen ersten Eindruck vermittelt.

Die „Schichttorte“ und Zonen

Aus politischen Gründen wurden die zur Verteidigung Mitteleuropas vorgesehenen nationalen Korps ab den späten 1960er Jahren endgültig nebeneinander eingesetzt, wobei die Verteidigungsoperationen grundsätzlich schon an der innerdeutschen Grenze beginnen sollten.

Abb. 2: Schematische Darstellung der „Schichttorte“. Quelle: Bundesministerium der Verteidigung (Hrsg.), Weißbuch 1985. Zur Lage und Entwicklung der Bundeswehr, Bonn 1985, S. 191.

Nach der Heeresdienstvorschrift (HDv) 100/100 „Truppenführung“ (siehe Abbildung 3) war der Kriegsschauplatz in eine Combat Zone und eine Communication Zone eingeteilt. Die Combat Zone unterteilte sich in Forward Combat Zone (FCZ), die aus den Division Areas (Breite 35 bis 60 und Tiefe bis 70 Kilomenter) mit den Brigadegebieten und der Division Rear Area bestand. Auf diese folgte rückwärts die Corps Rear Area (= Rückwärtiges Korpsgebiet). Daran anschließend folgte die Rear Combat Zone (RCZ = Rückwärtige Kampfzone), gefolgt von der Communication Zone (= Verbindungszone). Die Division Areas bildeten das eigentliche Gefechtsfeld.

Die NATO-Befehlshaber entwickelten für ihren jeweiligen Bereich die Verteidigungspläne, die bis 1970 Emergency Defense Plan (EDP) und danach GDP genannt wurden.26

Abb. 3: Schematische Darstellung zur Einteilung des „Kriegsschauplatzes“ und der verschiedenen Verantwortungsbereiche der eingesetzten Truppen und Verbände. Quelle: Führungsstab des Heeres (Hrsg.), Heeresdienstvorschrift 100/100 (Truppenführung), 1987, Anlage 2.

Die oberste Planungsebene der NATO war dabei der Oberbefehlshaber Europa (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR), ihm folgten der Oberbefehlshaber Europa-Mitte (Commander-in-Chief-Central, CINCENT) und dann die beiden zwischen der Elbe und den Alpen eingesetzten Heeresgruppen NORTHAG und CENTAG. Diese Planungen dieser Instanzen gaben indes nur die groben Linien vor. Erst auf Ebene der nationalen Korps wurden diese Vorgaben in Operationspläne bzw. Operationsbefehle – die eigentlichen GDPs – umgesetzt.

Auf deren Grundlage planten die Divisionen und Brigaden ihre Einsatzoptionen und Einzelaufträge und beschrieben diese bis zu den Brigaden herunter in eigenen GDPs. Die Vorgaben der Brigaden wurden von den unterstellten Bataillonen und Kompanien anschließend in Befehle umgesetzt. Die multinational zusammengesetzten NATO-Kommandobehörden (CENTAG, NORTHAG und AFCENT) konnten jedoch weder über die in der Vorneverteidigung eingesetzten Kräfte der einzelnen national zusammengesetzten Korps27 frei verfügen, noch über den Raum für Operationen. Jede signifikante Änderung des GDPs bedurfte der Zustimmung der betroffenen Nationen. Es oblag der Verantwortung der jeweiligen Kommandierenden Generale der Korps, wie der Auftrag zur Verteidigung im zugewiesenen Gefechtsstreifen umgesetzt wurde. NATO-Kommandobehörden konnten keinesfalls z.B. einen Ausgleich von Kampfkraft über die Korpsgrenzen hinweg befehlen.28

Diese Grundsätze wurden in den 1980er Jahren aufgeweicht. So forderte der Befehlshaber von NORTHAG, General Sir Nigel Bagnall, die nationalen Korps sollten nach einer gemeinsamen Idee kämpfen.29 Die „Leitlinie für die operative Führung von Landstreitkräften in Mitteleuropa“ postulierte 1987, die Heeresgruppen NORTHAG und CENTAG müssten zwischen den Korps verschiedener Nationalität Kampfkraft und Verfügbarkeit ausgleichen und koordinieren30.

Hinter diesen Vorgaben bzw. Anregungen stand ein Grundproblem, das die nationalen Korps allein für sich nicht regeln konnten: Sie hatten, vereinfacht gesprochen, aufgrund ihrer Dislozierung im Frieden und den daraus resultierenden Herausforderungen für den Aufmarsch in ihre Combat Zone sowie ihrer spezifischen Zusammensetzung (personell und materiell) mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Dies lässt sich beispielhaft mit ein paar Feststellungen umreißen: Die Truppen des niederländischen I. Korps hatten im Aufmarsch eine Strecke von rund 250 Kilometern aus den Stationierungsräumen im Heimatland an die Ostgrenze der Bundesrepublik zu bewältigen. Für die Truppen des belgischen I. Korps galt Ähnliches, sie waren mit Masse im Großraum Köln stationiert. Zudem galt dieses Korps als eines der schwächsten, was in den 1980er Jahren auf die als veraltet geltende Ausrüstung zurückzuführen war.31

Insgesamt konnte die Planung der Vorneverteidigung, wie sie sich in den GDPs ausdrückte, nur auf wenige und kaum schlagkräftige Reserven zurückgreifen. Erst infolge der Manöverserie „Autumn Forge“ 1979 kam es zu Identifizierung eines US-Korps, das im Falle eines Krieges nach Europa verlegt worden wäre und wozu bereits in den 1980er Jahren umfangreich Material in Depots in Norddeutschland sowie den Niederlanden, Belgien und Luxemburg eingelagert wurde. Tatsächlich also wäre die NATO in der Zeit bis 1982/83 kaum in der Lage gewesen, in einem Krieg mit Truppen im Umfang von mehr als zwei Divisionen Entlastungsoperationen im Bereich der NORTHAG oder CENTAG zu führen. Danach war es grundlegend anders.

Hier muss folgendes ergänzt werden: Für die französischen Truppen in Deutschland und Ostfrankreich, konkret die Verbände der französischen 1. Armee, gab es vielfältige Planungen (mit dem Codenamen „Charming Gorilla“), wonach diese Verbände Auffangoperationen in der Tiefe, Entlastungsoperationen in den Forward Combat Zone oder gar die Neuaufstellung einer weiteren Armeegruppe (SOUTHAG) leisten sollten.32 Genauere quellengestützte Erkenntnisse gibt es dazu bislang noch nicht. Festzuhalten bleibt aber, dass Frankreich ungeachtet seines Rückzuges aus der militärischen Integration der NATO 1966/67 stets in die Verteidigungsplanungen eingebunden war.

5. Abläufe der Landes- und Bündnisverteidigung

Dem militärischen Alarmwesen kam als Initialmoment zum Übergang zur Verteidigung des Bündnisgebietes während des gesamten Kalten Krieges eine hohe Bedeutung zu. Allein in der Bundesrepublik wurde mit hohem Aufwand ein Alarmierungssystem etabliert, um gegen jegliche Form militärischer Bedrohungen aus dem Osten gewappnet zu sein.

NATO-Alarmstufen

Military Vigilance (MV) war die Vorstufe der Alarmmaßnahmen.33 Sie wurde in Zeiten niedriger, aber sich erhöhender Spannungen ausgerufen und konnte von Major NATO Commander (MNC)34 für „assigned forces“ angeordnet werden, ohne dass die NATO oder nationale Regierungen zustimmen mussten. Diese waren aber von der Anordnung zu unterrichten. Es konnten nur vorsorgliche militärische Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. die Aktivierung reservierter Fernmeldeleitungen, Überprüfung der Mobilisierungspläne, verdeckte Erkundung geplanter Auflockerungsräume und Durchführung von Bereitschaftsübungen.

Das formale Alarmsystem der NATO bestand aus den folgenden drei Stufen: Simple Alert (SA) ordnete an, dass die „assigned forces“ in Kampfbereitschaft versetzt und die „earmarked forces“ kriegstüchtig gemacht werden. Im Normalfall konnte Simple Alert von den MNC nur angeordnet werden, wenn sie die Erlaubnis der Regierungen über deren Vertreter im NATO-Rat erhalten hatten. Im Fall eines drohenden Überraschungsangriffs konnte ein MNC selbst den Simple Alert ausrufen, wenn dies mit der betroffenen Regierung vorab vereinbart worden war. Aus politischen Gründen durften bei Simple Alert nicht mehr als 20 Prozent der Einsatzkräfte im Einsatzraum sein.35

Reinforced Alert (RA) brachte alle NATO-Kräfte auf den höchsten Stand der Einsatzbereitschaft und war im Allgemeinen der Zeitpunkt, zu dem die „earmarked forces” den MNC unterstellt werden sollten. Die Ausrufung wäre im Normalfall durch den NATO-Rat erfolgt, konnte aber im Notfall durch den MNC in Abstimmung mit der betroffenen Regierung erfolgen.

General Alert (GA) hieß, dass die Feindseligkeiten bereits ausgebrochen sind oder deren Ausbruch unmittelbar bevorsteht.

Neben dem formalen Alarmsystem gab es das Counter Surprise System, das es den MNC erlaubt, im Falle eines Überraschungsangriffs Notfallmaßnahmen zu ergreifen.

Das Counter Surprise System kannte zwei Stufen:

• State Orange, falls ein Angriff binnen Stunden drohte und

• State Scarlet, wenn ein Angriff bereits begonnen hatte oder in weniger als eine Stunde zu erwarten wäre.

Mobilmachung und Aufmarsch36

Die Mobilmachung konnte jedoch nicht von der NATO „angeordnet“ werden, sondern setzte einen entsprechenden Beschluss der jeweiligen NATO-Staaten voraus. Mit der Mobilmachung sollten die Streitkräfte in den Zustand versetzt werden, der für die Verteidigungsoperationen notwendig ist. Dazu gehörten die personelle und materielle Mobilmachungsergänzung, die Einnahme der Verteidigungsgliederung sowie Maßnahmen zur Herstellung oder Erhaltung der Durchhaltefähigkeit. Die Mobilmachung konnte vollständig oder abgestuft erfolgen. Die Einzelheiten enthielten die Mobilmachungspläne der jeweiligen Staaten. Die Mobilmachungsabhängigkeit war bei und in den einzelnen Staaten wie auch bei ihren Truppenteilen sehr unterschiedlich. Als Anhalt kann gelten, dass die Kampftruppenteile den geringsten Mobilmachungsbedarf hatten, während er bei den Logistiktruppen und insbesondere bei den nichtaktiven Truppenteilen hoch war.

Die höchsten Bereitschaftsgrade hatten in der Bundeswehr die Verzögerungsverbände des Heeres, die grenznah stationiert waren und die erste Angriffswelle zeitlich befristet bekämpfen sollten. Die Luftwaffe (Luftangriffs- und vor allem Luftverteidigungskräfte) wie auch diejenigen Verbände, die im Rahmen der nuklearen Teilhabe eingebunden waren, waren teilweise 24/7 in Bereitschaft bzw. im Dienst.

Zwischen dem Alarmsystem und der Mobilmachung bestand eine enge Abhängigkeit, da bestimmte Alarmmaßnahmen bestimmte Mobilmachungsmaßnahmen auslösten. Vor Auslösung der Alarmmaßnahme Simple Alert wurde keine Mobilmachung durchgeführt. Die Mobilmachung stützte sich bei der Bundeswehr auf ein System ab, das aus folgenden Elementen bestand:

• Mobilmachungsstützpunkt (Lager inner- oder außerhalb von Kasernen),

• Gestellungsort Personal (dort hatten sich die einberufenen Reservisten einzufinden),

• Gestellungsort Material (hier wurden die von den Leistungspflichtigen abzugebenden Kraftfahrzeuge und/oder Maschinen auf ihre Tauglichkeit untersucht),

• Mobilmachungs-Unterbringungsobjekt (diese waren als Unterkünfte für die einberufenen Soldaten vorgesehen, wobei es sich um vorerkundete Objekte wie Gasthöfe, Jugendherbergen, Sporthallen usw. handelte).

Es war allerdings die Ausnahme, dass alle Elemente an einem Ort lagen.

Der Aufmarsch setzte grundsätzlich eine abgeschlossene Mobilmachung voraus und wurde hauptsächlich auf Straße und Schiene durchgeführt. Innerhalb der NATO-Staaten waren die Marschbewegungen genau zu koordinieren, da bei den einzelnen NATO-Kontingenten die Friedensgarnisonen selten im zugewiesenen Verteidigungsabschnitt lagen. Daher ließen sich „Kreuzungen“ der verschiedenen NATO-Truppen nicht vermeiden.

Abb. 4: Diese Karte der DDR-Militäraufklärung veranschaulicht das Dilemma des Aufmarschs der NATO in Norddeutschland: Die Truppen hatten teilweise mehrere hundert Kilometer aus den Garnisonen in die Verteidigungsräume zurückzulegen. Die Autoren danken Oliver Bange für die Bereitstellung dieser Grafik.

So hatten, wie bereits erwähnt, wesentliche Teile des I. (UK) Korps aus den Garnisonen Soltau, Munster, Bergen-Hohne den Gefechtsstreifen des I. (GE) Korps von Nord nach Süd zu passieren, um ihre Verteidigungspositionen südlich von Hannover zu erreichen. Die Masse des belgischen und niederländischen Kontingents musste ganz Deutschland von West nach Ost durchqueren. Den Kontingenten wurden Marschstraßen zugeteilt, um „Kollisionen“ der einzelnen Marschkolonnen zu vermeiden.

Grundsätzlich wurde zwischen dem Regelaufmarsch und dem Eilaufmarsch unterschieden. Der Regelaufmarsch bestand dabei aus verschiedenen Etappen: Der Vorlauf diente der Verlegung besonders ungünstig stationierter Truppenteile in die Nähe ihres Einsatzraumes. Dies betraf besonders die Sperrpioniertruppenteile. Der Vorausaufmarsch betraf Pioniere, Fernmelder und Teile der Logistiktruppen zum befehlsgemäßen Anlegen von Sperren, der Herstellung von Kabelverbindungen und Vorbereitung feldmäßiger logistischer Einrichtungen. Der Sicherungsaufmarsch galt Flugabwehrkräften zum Beziehen von Stellungen im Zuge der Aufmarschstraßen. Der Deckungsaufmarsch betraf die eingeteilten Verzögerungskräfte und Sperrpionierkräfte, wonach der Hauptaufmarsch für alle übrigen aktiven Truppenteile in ihre Einsatzräume galt. Der Nachaufmarsch erfolgte durch Geräteeinheiten nach durchgeführter Mobilmachung.

Ein Sonderfall war der Eilaufmarsch. Dieser war durchzuführen, falls der Warschauer Pakt vor planmäßig durchgeführtem Aufmarsch angreift. Er war so vorgeplant, dass gegenseitige Behinderungen oder „Doppelbelegungen“ auf den vorgesehenen Marschstraßen möglichst verhindert werden sollten.

Die Auslösung dieser (Teil-)Aufmärsche wäre durch den Aufruf von Alarmmaßnahmen erfolgt: Military Vigilance bedeutete, der Vorlauf kann rollen; Simple Alert und Reinforced Alert lösten den Vorausaufmarsch, Sicherungsaufmarsch, Deckungsaufmarsch aus und General Alert setzte schließlich alles (Hauptaufmarsch und Nachaufmarsch) in Bewegung.

6. Besonderheiten militärischer Planungen für die Verteidigung

Ein General Defense Plan ist nicht allein aufgrund seines Seitenumfangs eine komplexe Planungsunterlage. Vielmehr ist er allein wegen der darin beschriebenen Prozesse, Abläufe und Planungen sowie der dahinterstehenden Friktionen – und sicher auch wegen der oftmals durch militärische Fachbegriffe und Abkürzungen geprägten Sprache – eines der bislang noch kaum erfassten militärgeschichtlichen Dokumente.37

Deswegen sollen im Folgenden einige Aspekte angesprochen werden, die sich im GDP niederschlugen, aber diese Fiktionalität sozusagen auf die Spitze trieben. Gleichzeitig belegen sie die Komplexität der Verteidigungsplanung in einem künftigen, möglicherweise nuklear geführten Krieg im letzten Jahrtausend, wie auch ihre Auswirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland und ihre Bevölkerung als Ganzes.

Bevölkerungsbewegungen Ein generelles, alle militärischen Vorbereitungen beeinflussendes und zugleich zeitlich erstes großes Problem für die Verteidigungsplanung war die Aufmarschplanung, und damit verbunden die Frage, mit welchen Bevölkerungsbewegungen zu rechnen ist.

Nach dem grundlegenden NATO-Dokument C-M(77) 52 hatte jedes Mitgliedsland alles in seinen Kräften Stehende zu tun, um etwaige Flüchtlinge im eigenen Land zu halten. Zur Durchsetzung dieser Stay Put-Politik waren alle Mittel einzusetzen, die unter menschlichen Gesichtspunkten möglich sind.38 Man konnte jedoch zu keiner Zeit davon ausgehen, dass der Grundsatz der Stay-Put-Politik von der von Kriegshandlung betroffenen Bevölkerung vollinhaltlich befolgt würde.

Die Bundesrepublik war allerdings nach MC 3639 verpflichtet, die Operationsfreiheit der auf ihrem Territorium befindlichen NATO-Verbände zu gewährleisten. Militärische Bewegungen hatten also grundsätzlich absoluten Vorrang gegenüber Flüchtlingsströmen. Die NATO war zeitweilig durchaus der Meinung, sie könne diesen Vorrang notfalls mit militärischen Mitteln durchsetzen, wogegen sich die deutsche Seite vehement verwahrte. Erst 1963 konnte eine Einigung dahingehend erzielt werden, dass im STANAG40 2091 „Population Movement Control“ über die Frage möglicher Gewaltanwendung bei der Räumung von Militärstraßen überhaupt nichts ausgesagt wurde. Damit wurde es faktisch in das Ermessen eines NATO-Kommandeurs gestellt, mit welchen Mitteln er seinen verbindlichen Einsatzauftrag im äußersten Fall durchsetzt.41

Beispiele

Im Operationsplan 33001 des V. (US) Corps ist dazu beispielsweise ausgeführt, dass die Kommandeure ermächtigt waren, die direkte militärische Kontrolle über die Bevölkerungsbewegungen zu übernehmen, sofern die bundesrepublikanischen Behörden die Kontrolle verloren hätten.42 Ähnliche Festlegungen finden sich im Korpsbefehl 1/67 des III. (GE) Korps zum EDP 1/65. Anders dagegen sahen die Operationspläne des deutschen II. Korps in Süddeutschland keine Zwangsräumungen der von Flüchtlingen belegten Straßen durch die Truppe vor.43 Teilweise war die Evakuierung von amerikanischen Staatsbürgern unter dem Decknamen NEO RONTO geplant. Diese sollte hauptsächlich über die Autobahnen nach Frankfurt erfolgen.44

Dimensionen

Interessant und aufschlussreich sind die Dimensionen, von denen die Militärs ausgingen. Im Bereich des III. (GE) Korps plante der GDP 87 „die Evakuierung von ca. 400.000 Personen im Gefechtsstreifen des Korps vor Beginn der Kampfhandlungen“.45 Die Masse der zu Evakuierenden würde „in privaten Pkws auf festgelegten Straßen zum Teil durch die Gefechtsstreifen 1 (BE) / V (US) Korps“ erfolgen und 30 Prozent dazu die Eisenbahn nutzen. Gleichzeitig erfolgte eine Festlegung von Straßen, die zu diesem Zwecke genutzt und dabei eben nur eingeschränkt für den militärischen Aufmarsch zur Verfügung stehen würden. Aus dem Südteil Landkreis Göttingen waren 182.000 Menschen zu evakuieren; aus Stadt und Landkreis Kassel immerhin 98.000, wobei die Panzergrenadierbrigade 4 in ihrem GDP hierfür (abweichend) 156.700 Personen nennt; aus dem Landkreis Eschwege, der sich nur wenige Kilometer entfernt der innerdeutschen Grenze befand, noch 22.900; die Liste setzt sich fort. Aufnahmeräume für diese Personen lagen den Unterlagen zufolge teilweise westlich des Rheines in den Landkreisen Trier, Trier-Saarburg, Daun, Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich und im Westerwaldkreis. Die Landstrecke von Kassel oder Göttingen dorthin betrug wenigstens 200 Kilometer. Wie beispielsweise eine vierköpfige Familie in einem VW Golf damals „mit Sack und Pack“ diese Strecke hätte bewältigen können, bleibt der Phantasie überlassen. Nicht explizit aufgeführt waren dabei die in Deutschland befindlichen „Gastarbeiter“. Nicht wenige von ihnen kamen aus der Türkei, aus Italien oder dem damaligen Jugoslawien – was größere Bevölkerungsbewegung nach Süden implizieren konnte.

Die „Grundsätze, Verfahren und Zuständigkeiten bei Evakuierungen“ definierten, wie sich das Militär diesen Prozess vorstellte. Sie unterschieden zwischen scheinbar planbaren Evakuierungen, lokal begrenzten Ausweichbewegungen aus den Bereichen der Vorneverteidigung und zuletzt nicht vorhersehbaren und kaum steuerbaren Fluchtbewegungen. Bei diesen Bevölkerungsbewegungen, außer der Flucht, war jedoch „Personal mit lebens- und verteidigungswichtigen Aufgaben“ ausgenommen. Diese waren, wie aus den Unterlagen mittelbar zu schließen ist, neben den „Hauptverwaltungsbeamten“, also Bürgermeistern und den Angehörigen der Strom- und Wasserversorger.

Hier zeigt sich einmal mehr ein weiteres Desiderat der Forschung, dass eben die Zivilverteidigung der Bundesrepublik Deutschland und das Agieren der zivilen Verwaltungen und Grundversorger in einem Krieg bislang noch nicht untersucht wurde.

Einsatz von Atomwaffen

Übungen und Planspiele der 1960er Jahre gingen davon aus, dass die NATO im Zeitalter der Strategie der Massiven Vergeltung selbst eine relativ geringfügige Aggression mit einem koordinierten nuklearen Schlag gegen das Potenzial des Gegners beantwortet hätte (vgl. oben MC 14/2). Der sich daraus wahrscheinlich ergebende folgende nukleare Schlagabtausch wurde von Insidern später auf 30 Tage geschätzt. Danach sollte die „Restitutionsphase“ beginnen.46

Für einen solchen Schlagabtausch hatten die USA bereits ab den frühen 1950er Jahren Atomwaffen und die dazu gehörenden Waffensysteme in Europa stationiert; im Juni 1954 fünf Bataillone mit 280 mm-Atomkanonen. Im Verteidigungsfall sollten zwei dieser Bataillone der NORTHAG und ein weiteres der 1. (FR) Armee unterstellt werden.47 – Die tatsächlich aber bedingt mobilen Atomkanonen wurden wenig später durch taktische Atomraketen abgelöst, die ebenso in der Bundeswehr Verwendung finden sollten. Denn für den Bereich der Bundeswehr sollten nach MC 7048 Truppenteile mit Atomwaffenträgern aufgestellt werden: 1959 drei Korpsartilleriebataillone mit der „Feldrakete“ Honest John zu je 4 Abschussgestellen, ab 1960 sechs Divisionsartilleriebataillone, später Raketenartilleriebataillon benannt, ebenfalls mit Honest John, mit je 2 Abschussgestellen für die 1. bis 6. Division, sowie ab 1961 sechs weitere Bataillone mit je 2 Abschussgestellen für die 7., 10., 11. und 12. Division sowie die 1. Gebirgsdivision und die 1. Luftlandedivision.49

Die CENTAG-Planübung „Flash Back“ im Herbst 1960 zeigte nun bei angenommenen 240 eigenen und 170 feindlichen Atomschlägen auf den süddeutschen Raum eine derartige Verformung des Geländes, dass mit dem vorhandenen Kartenmaterial eine Orientierung schlicht nicht mehr möglich gewesen wäre und die ausgedehnten Trümmerfelder selbst mit Gefechtsfahrzeugen nicht mehr gangbar waren; eine Rückeroberung aufgegebener Gebiete erschien undurchführbar.50 – Freilich haben sich solche Vorstellungen vom künftigen Krieg in den folgenden Jahren erheblich geändert: Im Zuge der Einführung der Flexible Response wurde die Atomschwelle, also die Hemmschwelle zum Einsatz von Nuklearwaffen angehoben,51 wenngleich diese zahlreich in Deutschland vorhanden waren. Ihr Arsenal reichte u.a. von Artilleriegranaten der Kaliber 203 und später auch 155 mm bis hin zu den Atombomben vom Typ BM.61 für die Jagdbomber der Luftwaffen. 1976 lagerten schätzungsweise ca. 7.000 nukleare Sprengköpfe in Europa.

Im Zusammenhang mit dem NATO-Doppelbeschluss vom 12. Dezember 1979 vereinbarten die NATO-Verteidigungsminister nach einem Impuls aus der US-Regierung, einseitig und ohne Vorleistung des Warschauer Pakts, 1.000 nukleare Gefechtsköpfe (vor allem wohl eher kleinerer Kaliber und Sprenggrößen) aus Europa abzuziehen. Am 27. Oktober 1983 beschloss die Nukleare Planungsgruppe (NPG) in Montebello (Kanada) eine weitere Reduzierung in Europa um 1.400 nukleare Sprengköpfe. Beide Reduzierungen sind im Kontext des NATO-Doppelbeschlusses und der in ihm formulierten Abrüstungsinitiative zu sehen, die darauf abzielte, dass die Sowjetunion ihre SS-20-Raketen reduzieren würde.

Die Freigabe des Einsatzes nuklearer Waffen war und ist in der NATO grundsätzlich dem amerikanischen Präsidenten vorbehalten. Weniger bekannt ist, dass bereits 1956 der amerikanische Präsident Eisenhower amerikanischen Befehlshabern (so dem SACEUR als dem Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa) unter bestimmten Bedingungen den Einsatz von Atomwaffen in ihrem Befehlsbereich freigegeben hatte. In der Folgezeit wurde diese Prädelegation vermutlich auf nachfolgende Kommandobehörden ausgeweitet.52

Mit Erklärung der Selective Release Hour hätte SACEUR dann die für die Freigabe zuständigen Kommandeure ermächtigt, eine bestimmte Anzahl von Atomwaffen einzusetzen. Mit Erklärung der Release Hour hätte der SACEUR ferner die für die Freigabe zuständigen Kommandeure ermächtigt, Atomwaffen mit unbegrenzt hohen Detonationswerten auf dem Gebiet der Sowjetunion oder ihrer Verbündeten einzusetzen. Auf westdeutschem oder neutralem Gebiet konnten dabei Atomwaffen mit einer Sprengkraft von bis zu 10 Kilotonnen eingesetzt werden, wenn deren Gebiet durch Streitkräfte des Warschauer Paktes angegriffen würden. Ein solcher Nuklearwaffeneinsatz musste jedoch durch militärische Notwendigkeiten bedingt sein.53

Bis in die Mitte der 1960er Jahre waren im Kontext der Strategie der Massiven Vergeltung im Rahmen der Verteidigungsvorbereitungen atomare Feuerfelder vorgesehen, in denen ein durchgebrochener Feind vernichtet werden sollte. Ab 1967 wurden im Zuge des Strategiewandels auf Weisung der NATO folgerichtig keine derartigen (atomaren) Feuerfelder mehr geplant. Vielmehr stellten sich insbesondere die Landstreitkräfte nunmehr auf eine konventionelle Gefechtsführung unter atomarer Bedrohung um.54

Allerdings sah das Taktiklehrbuch des Command and General Staff College in Fort Leavenworth noch 1976 ein Szenario vor, wonach das sog. Paket „Zebra“, bestehend aus 141 nuklearen Sprengköpfen von 0,1 bis 10 Kilotonnen binnen 90 bis 120 Minuten ausgelöst wird. 114 Sprengköpfe wären im Fulda Gap und 27 im Kinzigtal, ostwärts von Hanau, explodiert.55

Völlig ungeklärt ist bis heute, wie man sich das Anforderungs- und Freigabeverfahren, zu dem auf deutscher Seite erst ab der Ebene Kommandierender General eines Korps die Befugnis bestand, abgelaufen wäre. Ein erstaunlicherweise bereits 1978 gedrucktes Werk bietet dazu wenigstens im Schaubild einen „graphische Darstellung des Anforderungs- und Freigabeverfahrens von Nuklearwaffen“.56 Danach wäre von der Anforderung durch das Korps bis zur Auslieferung an die verschießende Einheit bis zu 24 Stunden vergangen. Da aber die Befehlshaber der CENTAG eine Predelegation besaßen, wäre diese Zeit möglicherweise bis zu 10 Stunden verkürzt worden! – Auch das sollte untersucht werden.

„Rucksackminen“ – Atomic Demolition Munition

Ab ca. 1958 stand Atomic Demolition Munition (ADM) in größerer Zahl zur Verfügung und ab 1963 wurde sie den NATO-Korps zugeteilt. Die NORTHAG war bis Anfang der 1970er Jahre vorwiegend auf den Einsatz von Atomwaffen, insbesondere ADM eingestellt. Nach dem jeweils geltenden EDP als GDP-Vorläufer war ihr Einsatz nicht in „Minengürteln“ geplant, sondern schwerpunktmäßig in unmittelbarer Nähe der innerdeutschen bzw. tschechoslowakischen Grenze vorgesehen.57 Es findet sich jedoch im Operationskonzept des I. (UK) Corps für die Zeit von 1964 bis 1970 noch eine geplante ADM-Linie, die grob parallel zur Innerdeutschen Grenze von Oebisfelde (bei Braunschweig) bis südlich von Duderstadt (südlich des Harzes) reichte. Im Rahmen deutsch-amerikanischer Verhandlungen über die Einsatzgrundsätze für ADM kursierten amerikanische Überlegungen, wonach ADM-Sperrzonen in der Tiefe des Raumes geschaffen werden sollten. Von Ost nach West waren folgende Sperrzonen vorgesehen:58

• Erste Sperrzone auf einer Linie von Hamburg über Hannover, Kassel, Fulda, Nürnberg nach Landshut;

• Zweite Sperrzone auf einer Linie von Bremen über Minden, Marburg, Tauberbischofsheim und Augsburg bis Landsberg/Lech;

• Dritte Sperrzone auf einer Linie von Emden über Hanau, Sigmaringen nach Konstanz.

Die USA hatten insgesamt 93 Small ADM (SADM, Sprengkraft zwischen 10 und 1.000 t TNT) sowie 279 Medium ADM (MADM, Sprengkraft zwischen 1.000 und 15.000 t TNT) in der Bundesrepublik Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien gelagert.59 Nach geheimen Plänen sollten SADM vom Typ T-4 von den LRRP (Long Range Reconnaissance Patrol) Kompanien der beiden US-Korps hinter den feindlichen Linien eingesetzt werden.60

Für den Einsatz von ADM mussten teilweise erst die Detonationsschächte gebohrt werden, da sich die Bundesrepublik Deutschland geweigert hatte, diese schon im Frieden vorzubereiten. In „normale“ Straßensprengschächte konnten die ADM nicht eingebracht werden, da diese nur sechs bis acht Meter tief waren und ein ADM-Sprengschacht zwischen 20 und 40 Meter tief sein sollte, um maximale Wirkung zu erreichen.61 In der Bundeswehr wurde erst Mitte der 1970er Jahre das Bohrgerät für die Erstellung von ADM-Schächten angeschafft. Ab 1985 sollen die letzten 300 ADM abgezogen worden sein. Tatsächlich finden sich aber nicht zuletzt in der Literatur wie in den Quellen vereinzelt Hinweise für ADM-Einsätze auch nach 1985.62

Nuklearkapazitäten und Einsatzmittel

Allein für die Landstreitkräfte der NATO im Kommandobereich AFCENT lässt sich ein großes Arsenal an nuklearfähigen Waffensystemen feststellen. So besaßen nahezu alle NATO-Partner ab Mitte der 1960er Jahre die aus US-Produktion stammenden Feldhaubitzen 203 mm M110, die sowohl für den konventionellen als auch für den nuklearen Einsatz bereitgehalten wurden. Der „Feldraketenwerfer“ Honest John, der bis Anfang der 1980er in der Truppe Verwendung fand, ist schon genannt. Auf der Korpsebene (Raketenartilleriebataillone 150, 250, 350, 650) wurden ab Mitte der 1960er Jahre die 150 Kilometer reichenden Flugkörper MGM-28 Sergeant genutzt, die ab Anfang der 1980er Jahre und bis 1991 durch die Kurzstreckenrakete MGM-52 Lance ersetzt wurde (Reichweite, je nach Gefechtskopf ca. 125 Kilometer).

Es ist festzustellen, dass die GDP für nukleare Einsatzmittel bis wenigstens Mitte der 1970er Jahre großzügig Ziele vorgeplant hatten. So listet der Korpsbefehl des III. (GE) Korps zum GDP 1/76 als Anlage F eine atomare Zielliste für die Gefechtsstreifen der 2. Jägerdivision und der 5. Panzerdivision 84 Ziele auf, die teilweise auf dem Gebiet der Bundesrepublik lagen. Dabei sollten Straßen und Eisenbahnlinien getroffen werden, ferner vermutete Sammelräume feindlicher Truppen.63 – Bislang kann aber mangels Quellen noch nicht abschließend bewertet werden, wie sich durch die Einführung der Flexible Response die Nuklearplanung der NATO in Mitteleuropa – nicht allein in der Anzahl, sondern auch in der Qualität der Ziele – verändert hat. Es ist jedoch erkennbar, dass die Planungen der Korpsebene ab Beginn der 1980er Jahre nicht mehr als Bestandteil des GDP, sondern in gesonderten und bislang wenig bekannten Unterlagen angelegt wurde.64 Hinzu kommt, dass die Verfügbarkeit nuklearer Einsatzmittel für die Truppenführer der Divisionen und Korps zunehmend reduziert wurde (1980 mit Abschaffung der Honest John auf Divisionsebene und ab 1985 durch die Wegnahme der Feldartilleriebataillone auf Korpsebene als Kompensation für die Aufstockung der Divisionsartillerie im Zuge der „Artilleriestruktur 85“).

In jedem Falle waren die Truppen des Feldheeres nicht allein aus Abschreckungsgründen auf die Anwesenheit von Feldhaubitzen angewiesen, die zudem nuklear hätten eingesetzt werden können. (Damals nannte man das eine „bivalente“ Batterie. Woher dieser Sprachgebrauch kam, ist nicht mehr zu bestimmen.) Angesichts der konventionellen Überlegenheit und hohen Präsenz der Truppen des Warschauer Paktes wäre der nukleare Einsatz für die Divisionsartillerie – regelmäßig im Frieden geübt – ein probates Mittel, um einen potenziellen Einbruch in der eigenen Verteidigung aufzufangen. Die NATO hätte gegen die 2. Staffel „vermutlich Nuklearmittel einsetzen müssen.“65 Das damit die Eskalationsleiter der Triade beschritten worden wäre, stand auf einem anderen Blatt.

Zuletzt ist noch – als durchaus kuriose „Atomwaffe im Taschenformat“ – das rückstoßfreie Geschütz Davy Crockett zu erwähnen, das einen einstellbaren Atomsprengkörper mit einer Sprengkraft bis 20 Tonnen TNT, von einem Dreibein oder auf einem Jeep montiert beim Typ M 28, Kaliber 102 mm, etwa zwei Kilometer, und mit dem Typ M 29, Kaliber 155 mm, bis etwa vier Kilometer verschießen konnte. Ab 1961 wurden die amerikanischen Infanterie- und Panzeraufklärungsbataillone mit zunächst zwei, später drei solcher Waffensysteme ausgerüstet. Wegen der Bedenken, dass nach genereller atomarer Freigabe ein junger Offizier oder Unteroffizier einen Atomsprengkörper verschießen könnte, wurden die Davy Crockett 1965 aus Europa abgezogen.66

Ebenso darf an dieser Stelle eben nicht verschwiegen werden, dass bei den Luftstreitkräften der NATO ein umfangreiches Arsenal an Atombomben für Jagdbomber sowie Flugabwehrraketen NIKE-Hercules (Reichweite im Boden-Boden-Einsatz ca. 130 Kilometer) sowie der ballistischen Rakete Pershing I (Reichweite ca. 650 Kilometer) vorhanden war. Hierzu sind bislang allerdings keine Quellen offengelegt worden, die Aussagen zu Einsatzgrundsätzen, zur Wirksamkeit und zur Bedeutung im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung treffen.

Bedenklich stimmt bei all diesen Angaben, die zur jeweiligen Zeit sicherlich der Gegenseite bekannt gewesen sein dürften, dass die Reichweiten aller Waffen einen Einschlag auf dem Territorium der Bundesrepublik oder der DDR implizierten. Damit kann einer Aussage des 1962 amtierenden US-Verteidigungsministers Robert McNamara zugestimmt werden, dass „those fancy nuclear weapons completley useless“67 waren, wenn man Deutschland verteidigen will. Auch General Wolfgang Altenburg sah diese Waffen ausschließlich als „Kriegsverhinderungs- oder Kriegsbeendigungswaffen“.68 Sie hatten (nicht nur für ihn) eine politische Bedeutung. Ob das den Führern der Korps und Divisionen so klar war, darf bezweifelt werden. Im Übrigen konnte man in der Bundesrepublik Deutschland durchaus sehen, wo Atomwaffen, bezeichnet als „Sonderwaffen“ lagerten, wenn man nur einigermaßen wusste, wo Feldartilleriebataillone des Heeres stationiert waren. Die in der Nähe angesiedelte Standortmunitionsniederlage hatte dann oftmals noch einen Sonderwaffenbereich, der von außen gut als solcher zu identifizieren war. Ostermarschierer wussten das.

Vorbereitete Sperren69

Die Sperrplanung war integraler Bestandteil der Verteidigungskonzepte der NATO. Grundlage bildeten das Central Region Barrier Agreement (CRBA) und das Northern Region Barrier Agreement (NRBA). Diese unterschieden drei Zonen (von OST nach WEST = A bis C), welche unterschiedliche Voraussetzungen für die Sperrmaßnahmen vorsahen; insbesondere die Minenverlegung war in der Zone C an das Auslösen der Alarmmaßnahme RON oder Alarmstufe REINFORCED ALERT gebunden.70 Durch die Auslösung der vorbereiteten Sperren sollte der feindliche Vormarsch zumindest verzögert werden, damit die eigenen Hauptverteidigungskräfte ihre Stellungen erreichen konnten.

Vorbereitete Sperren gab es sowohl im Bereich der FCZ als auch der RCZ. Im Bereich der FCZ meldeten die NATO-Korps ihre Forderungen nach vorbereiteten Sperren im Rahmen der gültigen Kampfführungspläne bei den zuständigen deutschen territorialen Kommandobehörden an. Diese errichteten und bezahlten die angeforderten Sperren. In der RCZ durften vorbereitete Sperren jedoch nur mit Genehmigung des Bundesverteidigungsministeriums geplant und angelegt werden. Allerdings wurde für bestimmte Sperrlinien in der RCZ der Ausbau generell genehmigt.71

Prinzipiell war die Territorialorganisation der Bundeswehr bei der Planung und dem Bau von Brücken und Straßen eingebunden. Hierbei wurden vielfach Brücken und Übergänge auf ihren Sperrwert hin bewertet und bereits im Zuge der Errichtung für eine Sprengung vorbereitet. Das dazu notwendige Sprengmaterial wurden in sogenannten „Sperrmittelhäusern“ gelagert und wäre im Verteidigungsfall von den örtlich zuständigen Wallmeistertrupps der Verteidigungsbezirks- oder Verteidigungskreiskommandos eingebracht und geschärft, und danach an die örtlich eingesetzte Kampftruppe übergeben worden. Neben Brückensprengungen waren Straßensperren aller Art (Steck- und Trichtersperren, Sprengschächte sowie weitere Sperren) geplant und für den Verteidigungsfall konkret vorbereitet gewesen.

Abb. 5: Auszug aus einer topographischen Karte 1:50.000 eines Wallmeistertrupps mit den (grün) eingezeichneten vorbereiteten Sperren (Trichtersperren und Brückensprengungen) sowie dem dazu gehörenden Sperrmittelhaus (orange), Stand 1987. Quelle: Landeskommando Hessen – Wallmeistertrupp Kassel

Zahlen im Überblick

Im Bereich von US Army Europe, also in den südlichen Bundesländern Hessen, Baden-Württemberg und Bayern, waren 1955 insgesamt 322 von 381 als verteidigungswichtig erachtete Sperren fertiggestellt. 1958/59 übernahm die Bundeswehr dann diese vorbereiteten Sperren. Im Wehrbereich III, deckungsgleich mit dem Bundesland Nordrhein-Westfalen, gab es beispielsweise mit Stichtag 1. Januar 1976 insgesamt 479 Sperren, davon 395 in der FCZ und 84 in der RCZ. 1966 sah die Planung für das damalige Bundesgebiet 4.812 Sperranlagen vor, von denen bereits ca. 60 Prozent existierten. Die restlichen Anlagen sollten bis Ende 1967 folgen. 1990 gab es schlussendlich 5.787 vorbereitete Sperren, die in der Folgezeit kontinuierlich abgebaut wurden. Im März 2005 war die Zahl auf etwa 1.650 Anlagen gesunken. Die meisten Sperren werden, sofern es wirtschaftlich sinnvoll erschien, zurückgebaut. Einige wurden als Relikt des Kalten Krieges unter Denkmalschutz gestellt und im Zustand belassen72 oder ließen sich ohne erhebliche Kosten und Aufwand nicht beseitigen, wie zum Beispiel die Fallkörpersperre am Hamburger (Autobahn-)Elbtunnel.

Kriegsgefangene

Kriegsgefangene unterlagen den Regelungen verschiedener Genfer Abkommen. Im Vordergrund stand dabei der Schutz der Gefangenen vor Willkür und ihre angemessene Verpflegung und Unterbringung. Dies war ebenfalls zu Zeiten des Kalten Krieges so angedacht. Beispielsweise sollten für sie Sammelstellen (in Ascherode, betrieben durch das Feldersatzbataillon 52) sowie Sammellager im Verantwortungsbereich des III. (deutschen) Korps, im Lager Stegskopf auf dem Truppenübungsplatz Daaden im Westerwald und in einer heute nicht mehr ermittelbaren Einrichtung in Merenberg angelegt werden.73 „Kriegsgefangene der Kategorie A und B (z.B. Generale, Spezialisten, Polit-Kommissare, Soldaten mit besonderer Bedeutung für die örtliche Kampfführung) […] sind ausschließlich über den Kriegsgefangenensammelpunkt A der Division zum Kriegsgefangenensammelpunkt B Stegskopf zu bringen bzw. weiterzuleiten.“ Und weiter heißt es hier: „Deserteure, Überläufer, mutmaßliche Freischärler, Saboteure und Spione sind [...] von den übrigen Kriegsgefangenen zu trennen und besonders zu bewachen.“

Beerdigungen im Felde

Eines der möglicherweise schwierigsten Themen im täglichen Dienst eines Soldaten konnte die Beisetzung von gefallenen Kameraden auf dem Gefechtsfeld sein. Die sprichwörtliche Lösung, wie das zu machen wäre, liegt auf der Hand: „Wofür gibt es Dienstvorschriften?“ Und in der Tat finden sich in den GDP-Unterlagen des III. Korps ebenfalls die dazu eindeutigen Regelungen.74 Unter dem Titel „Verfahren der Notbestattung im Kriege“, und angelehnt an die STANAG 2070 „Emergency War Burial Procedures“, finden sich die Regeln dazu.

In dieser Weisung wurde die Beisetzung von Gefallenen in jeder Hinsicht durchdekliniert, so es denn die Zustände eine Beisetzung zugelassen hätten. Neben der Notbestattung („in der Regel auf dem Schlachtfeld“, wenn eine Überführung auf einen Friedhof nicht möglich wäre), gab es die Gruppenbestattung („von zwei oder mehr nicht mehr einzeln identifizierbaren Personen in einem gemeinsamen Grab“) und zuletzt das Reihengrab („die im Falle schwerer Verluste angewandt wird“ und bei der die Gefallenen „Seite an Seite bestattet werden“, damit man nicht Einzelgräber ausheben muss).

Weitergehende Anweisungen zur Lage der Gräber („so nah wie möglich am Sterbeort“) und zur Dokumentation der Toten geben einen zwar sicheren Handlungsrahmen vor, muten aber wie kaum zumutbarer Aufwand in Zeiten eines dann wohl hochintensiven Gefechts an. Insbesondere die Kennzeichnung der Gräber, wozu eine umfangreiche Dokumentation vorzunehmen wäre, bedeuteten sicherlich eine erhebliche Belastung für die dann doch eher kämpfende Truppe. Diese geriet bei nicht identifizierbaren Toten, möglicherweise einer vierköpfigen Besatzung eines Kampfpanzers nach Volltreffer und Brand sämtlicher Munition und Betriebsstoffe sowie schwersten Zerstörungen im Innenraum, zur Farce. – Grundsätzlich sollten bei nicht identifizierbaren Toten Gebissmerkmale und/oder, soweit möglich, Fingerabdrücke gesichert werden.

Anweisungen zum Umgang mit der „Persönlichen Habe“, und hier genauso im Falle alliierter oder feindlicher Soldaten, nach Erstellung eines Protokolls, das durch einen Offizier zu prüfen sei, sowie die Weitergabe in einem „geeigneten Behälter“ auf den logistischen Wegen, beschließen diese Regelungen. Dass die „Erkennungsmarke“ durchzubrechen und eine Hälfte beim Leichnam verbleiben sollte, verstand sich scheinbar von selbst. Angesichts der akribischen Weisungslage entzieht sich dem Leser heute, wie man sich einen solchen Aufwand in einem möglicherweisen hochintensiven oder gar nuklearen Krieg überhaupt vorstellen sollte.

Ein Formblatt und eine Ausfüllhilfe beschließen diese eindeutige Handlungsanweisung. Letztlich ist noch zu bemerken, dass es bei den Verteidigungskreiskommandos Gräberregistrierungstrupps gab.75

Marketenderwaren

Zuletzt sei noch auf ein Kuriosum hingewiesen, das seit dem Dreißigjährigen Krieg mit Militär in Verbindung steht und dem Berthold Brecht mit „Mutter Courage“ ein literarisches Denkmal gesetzt hat: dem Markentenderwesen. Natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass ein Krieg im Atomzeitalter vielfältige Erscheinungsformen und Ausprägungen widerspiegelt, die in früheren Kriegen zu erkennen waren. Fronttheater oder Ähnliches waren nicht vorgesehen.

Anders sieht es mit „Marketenderwaren“ aus, also Dingen des persönlichen Bedarfs für die Soldaten über Bewaffnung und Munition hinaus. Erstaunlich ist dabei weniger, dass es solche Listen mit nicht-militärischen Versorgungsgütern für die Soldaten gab, sondern was als zusätzliche Waren mitgeführt werden sollte oder konnte. Im Konvolut der Heimatschutzbrigade 54 befindet sich eine solche Liste.76 Als Anhalt für jeweils 1.000 Soldaten hätten demnach 100 Liter Bier, 20 Liter Wein, 10 Liter Spirituosen mitgeführt werden können. Fruchtsäfte und Cola-Getränke werden genannt. An Rauchwaren werden 15.000 Zigaretten, 2.000 Zigarren und 1 Kilogramm Tabak aufgeführt; das Sortiment durfte „auch gemischt“ werden. Weiter werden Kämme, Zahnbürsten, Toilettenseife, Rasierklingen, -seife, -pinsel, -wasser sowie diverse Waschmittel gelistet. Für den Mitteilungsbedarf der Soldaten wurden selbst Schreib- und Briefpapier (aber keine Briefumschläge) sowie verschiedene Stifte aufgeführt. Filme, Vorhängeschlösser, Sonnenbrillen und Spielkarten, genau: „Deutsch, Franz. Rommé, Bridge, Doppelkopf, Tarock“ ebenso. – Ob die Soldaten für solche Spiele noch Zeit gehabt hätten, bleibt ungeklärt.

7. Außerhalb der eigenen Zuständigkeit

Luftstreitkräfte

In der Anfangszeit der Bundeswehr galt der Grundsatz, dass die Vereinigten Staaten den nuklearen strategischen Luftkrieg führen, während den Europäern die Verteidigung zu Lande zugewiesen war. Dabei sollten ebenfalls die (westdeutschen) taktischen Luftstreitkräfte mit Nuklearwaffen ausgestattet werden. Bereits seit 1954 gab es einen SACEUR Atomic Strike Plan, der in den Folgejahren regelmäßig angepasst wurde. Nach Freigabe des Nukleareinsatzes durch den SACEUR sollten die schon vorab festgelegten Ziele angegriffen werden.

Ab 1959 wurden die Prioritäten in der Zielplanung geändert. In der Reihenfolge ihrer Wertigkeit waren anzugreifen:

• Basen der feindlichen Nuklearstreitkräfte,

• Stellungen ballistischer Raketen,

• Gefechtsstände und Kriegshauptquartiere,

• Fernmeldeknotenpunkte sowie elektronische Führungseinrichtungen,

• Häfen mit Treibstofflagern und/oder Pipelineverbindungen,

• Radarstellungen,

• Anlagen (z.B. Verkehrseinrichtungen) zur Abriegelung des Gefechtsfelds.

MC 14/2 „Massive Retaliation“ sah einen sofortigen Atomeinsatz auf allen Ebenen vor. Man ging davon aus, dass in einer 1. Phase von bis zu 30 Tagen ein intensiver atomarer Schlagabtausch geführt wird und in einer 2. Phase der Aggressor auf seine Ausgangsstellungen zurückgedrängt wird. Die Einzelheiten des SACEUR Atomic Strike Plan waren – den Deutschen – dabei noch 1966 nur vage bekannt.77

Dieses Szenario bedingte eine nukleare Aufrüstung der taktischen Luftstreitkräfte, zumal sich die Raketentechnologie noch in der Entwicklung befand.78 MC 7079 forderte 1958 von der Bundeswehr die Aufstellung von:

• 16 Staffeln leichter und schwerer Jagdbomber (= 360 Maschinen),

• 11 Staffeln Aufklärer (= 206 Maschinen),

• 20 Staffeln leichter und schwerer Jäger (= 356 Maschinen),

• 28 Bataillonen mit Flugabwehrraketen,

• 2 Geschwader bzw. 3 Gruppen mit Boden-Boden Flugkörpern.

Die Flexible Response (MC 14/3) wies den taktischen Luftstreitkräften im Zuge des Strategiewandels und der damit einhergehenden Betonung der konventionellen Fähigkeiten folgende Aufgaben zu:80

• Aufklärung über dem Gefechtsfeld und in der Tiefe des Raumes,

• Bekämpfung der gegnerischen Luftwaffe am Boden (counter-air),

• Unterstützung des Heeres im Kampf auf dem Gefechtsfeld (close air support),

• Unterbindung des feindlichen Nachschubs hinter dem Gefechtsfeld und in der Tiefe,

• Erkämpfung der Luftüberlegenheit über dem Gefechtsfeld (air superiority),

• Luftverteidigung.

Diese Zuweisung der Aufgaben darf dabei nicht als anerkannte Reihenfolge verstanden werden. Innerhalb der NATO-Staaten herrschten durchaus unterschiedliche Auffassungen über die Prioritäten. So hatte die britisch dominierte 2nd Allied Tactical Air Force (ATAF) andere Vorstellungen als die amerikanisch geführte 4th ATAF. Sehr umstritten war die Frage, inwieweit mit konventionellen Mitteln in der Tiefe des Raumes gekämpft werden soll. Streit gab es über die Frage, ob es weiterhin Aufgabe der taktischen Luftwaffe sei, die gegnerische Luftwaffe am Boden zu bekämpfen, da dies ein tiefes Eindringen in den feindlichen Luftraum erforderte, was angesichts der vorhandenen Flugabwehrwaffen ein hohes Risiko beinhaltete. 1974 wurden die 2nd und 4th ATAF und deren Kräfte dem neu geschaffenen Kommando Allied Air Forces Central Europe (AAFCE, auch AIRCENT genannt) unterstellt, was zu einer Vereinheitlichung der Einsatzgrundsätze führte. AAFCE erhielt dazu Operational Command über alle Luftstreitkräfte in der Central Region.

1975 hatte die NATO etwa 700 bis 800 „nuklearfähige“ Flugzeuge. Da allerdings die Luftstreitkräfte bei einem konventionellen Angriff den ersten Angriffsstoß abfangen sollten, wäre nur ein geringer Bruchteil der Maschinen für nukleare Einsätze verfügbar gewesen.81

Diese Aussagen zu den Luftstreitkräften der NATO und ihren Einsatzplanungen sind jedoch noch vage. Die dazu heranzuziehenden Quellen liegen nicht im Militärarchiv des Bundesarchivs, sondern, weil diese Einsatzplanungen von NATO-Stäben in den ATAFs und den ihnen nachgeordneten Air Tactical Operation Center (ATOC) geplant wurden, vermutlich im Archiv des NATO-Hauptquartiers in Mons und konnten bislang nicht eingesehen werden.

Interessant ist allerdings ein Detail: Ein früherer General der Luftwaffe, der Anfang der 1980er Jahre Staffelkapitän im Jagdbombergeschwader 35 war, berichtete von zwei Einsatzplänen, an die er sich aber nicht genau erinnern konnte. Demnach wäre eine Option Alpha der Angriff deutscher Jagdbomber, unterstützt durch amerikanische Jagdflugzeuge und Wild Weasel sowie kanadische Aufklärer, insgesamt schätzungsweise 70 Kampfflugzeuge, auf den Flugplatz Altenburg(-Nobitz),82 der bis 1994 ein sowjetisches Kampfflugzeuggeschwader, anfänglich mit MiG-21, später mit MiG-23 ausgestattet, beheimatete. Die im Gespräch genannte Option Bravo, ein weiterer Flugplatz in der damaligen DDR oder der Tschechoslowakei, ließ sich nicht verifizieren.

Daraus lässt sich schließen, dass für die Luftstreitkräfte neben Close Air Support (Luftnahunterstützung), die in den GDPs in Anlagen spezifiziert werden, auch Einsätze im Rahmen des Offensive Counter Air jenseits der innerdeutschen Grenze vorgesehen waren.

Verstärkungskräfte

Beginnend 1955 hatten die USA der NATO Verstärkungen zugesagt, die über den Atlantik heranzuführen waren. Deren Verlegung hätte mindestens 30 Tage benötigt. Im Zuge der Wartime Host Nation Support (WHNS) – die Unterzeichnung des WHNS-Abkommens erfolgte am 15. April 1982 – sagten die USA zu, ihre in Deutschland stationierten 4 Divisionen samt den dazugehörigen Fliegerstaffeln binnen 10 Tagen um weitere 6 Divisionen und die dazugehörigen Fliegerstaffeln (30 Staffeln) zu verstärken.83 Weniger bekannt ist, dass am 13. Dezember 1983 mit Großbritannien ebenfalls ein WHNS-Abkommen geschlossen wurde. Dieses sah vor, dass Großbritannien im Falle eines Angriffs durch den Warschauer Pakt den Umfang seiner British Army of the Rhine (BAOR) verdoppelt.84

Zu den Verstärkungen seitens der USA, die im Zuge der REFORGER-Übungen (Return of Forces to Germany) regelmäßig geübt wurden, lässt sich aus einer Gegenüberstellung NATO – WP des Jahres 1990 und der darin enthaltenen Order of Battle (siehe Abbildung 5) entnehmen,85 dass die US Army beispielsweise seit den 1980er Jahren die Verlegung von wenigstens sieben kompletten Heeresdivisionen vorsah. Das Material dazu wurde in Depots in der Bundesrepublik, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg bereitgehalten.

Diese in den späten 1970er Jahren innerhalb der NATO und maßgeblich wohl von deutscher Seite initiierten Verstärkungen (siehe Abbildung 5) gehen auf ein Grundproblem zurück, das die verschiedenen Manöverserien der NATO zum Vorschein gebracht haben: Die NATO besaß in ihrer Central Region ein erhebliches Defizit an schlagkräftigen konventionellen Truppen, weswegen es zu diesen Verstärkungsplanungen kam.

Freilich wäre die Verlegung der Truppen – ohne Material – abhängig gewesen von den zur Verfügung stehenden Vorwarnzeiten und nutzbaren Transportrouten.

Abb. 6: Darstellung der Order of Battle der „NATO-Landstreitkräfte in Mitteleuropa + Verstärkungskräfte“. Deutsche Verbände sind grün markiert. Quelle: Amt für Nachrichtenwesen der Bundeswehr, Gegenüberstellung NATO – WP in Mittel – Westeuropa (Ausgabe 1990), S. 3

Vorwarnzeiten

Bis Ende der 1950er Jahre ging die NATO von einem Überraschungsangriff mit massivem Kernwaffeneinsatz aus. Die erste Phase mit heftigen Gefechten wurde mit 30 Tagen prognostiziert, wobei die ersten 7 Tage durch einen intensiven nuklearen Schlagabtausch gekennzeichnet sind.86

Die Vorwarnzeit hing davon ab, ob man dem Warschauer Pakt unterstellte, er setze strategische Überraschung vor Stärke oder aber Stärke vor strategische Überraschung.87 Einigkeit bestand in der NATO, dass der Einmarsch 1968 und der Verbleib sowjetischer Truppen in der CSSR die Vorwarnzeit verkürzt hatte.88 Bei einem Angriff nach kurzer Vorbereitung rechnete die NATO mit einer Vorwarnzeit von ca. 48 Stunden.89 Ein Angriff nach (längerer) Vorbereitung würde die Vorwarnzeit auf zwei bis drei Wochen verlängern; allerdings gewann die NATO um 1978 Informationen, wonach die Mobilmachung und Heranführung sämtlicher Verbände der 1. und 2. Strategischen Staffel ungefähr 30 Tage beanspruchen würde. Der NATO wären dann für Mobilmachung und Aufmarsch etwa 23 Tage verblieben.90

Letztlich war die überwiegende Meinung, es drohe ein Angriff nach kurzer Vorbereitungszeit, wobei die NATO eine Vorwarnzeit von 48 Stunden veranschlagte. Die Vorbereitungszeit für die Truppe hätte dann 36 Stunden betragen, was für einen geordneten Aufmarsch unzureichend war. Ab 1981 wurde eine zusätzliche Bedrohung in den Operativen Manövergruppen (OMG) gesehen, d.h. schlagkräftige Großverbände, die ohne Rücksicht auf ihre Flanken tief in das gegnerische Gebiet eindringen sollten.91

Dabei darf nicht übersehen werden, dass über 50 Prozent der Heeresstreitkräfte in der Central Region mehr als 100 Kilometer zurückzulegen hatten, um ihre Verteidigungsräume zu erreichen.92 Abgesehen davon hätten für einen geordneten Aufmarsch die Mobilmachungsvorbereitungen bei allen Mitgliedsstaaten synchron ablaufen müssen.93

Aufgaben des Bundesgrenzschutzes

War der 1952 aufgestellte Bundesgrenzschutz (BGS) in die militärische Landesverteidigung eingebunden? Ja, und sofort ab dem Beginn. Ihm fiel die polizeiliche Sicherung an der innerdeutschen Grenze zu. Seine Verbände und Einheiten waren dazu wie eine Perlenschnur von Neustadt in Holstein bis Bad Endorf am Chiemsee in relativ geringem Abstand zur Grenze stationiert. Unter dem Schutz des BGS sollte der Aufmarsch der NATO-Verzögerungskräfte in die grenznahen Verzögerungsräume erfolgen, welche dann den BGS abgelöst hätten. Schwächere Feindvorstöße sollte der BGS anfänglich noch selbst abwehren, obwohl er dazu keine schweren Waffen besaß. Er wäre jedoch weder im Spannungs- noch im Verteidigungsfall der Bundeswehr unterstellt worden.

Seit 1965 (bis 1994) hatten die Verbände des BGS Kombattantenstatus. Gleichwohl waren ab dieser Zeit für den BGS wohl kaum militärischen Kampfaufträge vorgesehen.94 In der Zeit der Blockkonfrontation nutzten Bundeswehr und BGS wechselseitig logistische Einrichtungen (z.B. Tankstellen, Munitionsniederlagen).95

Dem Operationsplan 33001 für das V. (US) Corps (in Kraft gesetzt zum 1. Januar 1981) lässt sich entnehmen, dass der BGS bei Simple Alert die Grenzsicherung zu verstärken hatte. Den Befehl zum Rückzug aus der Grenzsicherung hätte der Bundesminister des Inneren erteilt und zwar – so die Schätzung – binnen 36 Stunden nach Ausrufung von Simple Alert. Die BGS-Teile wären auf Befehl von den Deckungstruppen des V. (US) Corps aus der Grenzsicherung herausgelöst und von MP-Kräften zu (vorläufigen) Sammelräumen begleitet worden. Von diesen hätten sie Teile des 709th MP-Bataillon in einen Raum bei Villingen (nordostwärts Hungen, ostwärts von Gießen) eskortiert.96

Aus Alarmunterlagen der Bundeswehr wiederum ergibt sich, dass die anderen BGS-Verbände ab einer bestimmten Alarmmaßnahme an den Rhein verlegt worden wären, um dort Aufgaben bei der Lenkung der erwarteten Flüchtlingsströme zu übernehmen.97 Die Aufgabe, Flüchtlingsströme vom Rhein abzuhalten, hätten möglicherweise alle BGS-Verbände gehabt.

8. Resümee

Die Operationsgeschichte des Kalten Krieges, also das, was sich hinter den GDPs verbirgt, ist noch immer ein „weißes Feld“ der Militärgeschichtsschreibung des Kalten Krieges. Nicht allein angesichts der derzeit aufkommenden Debatten über aktuelle Aufgaben der Bundeswehr und ihrer Partner im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung auch in Osteuropa wäre es eine lohnende Aufgabe, hier weiter zu forschen. Möglicherweise wäre vieles von dem, was in den Akten zu finden ist, heute auch wieder militärisch nutzbar, wenngleich die militärischen Ressourcen in der NATO weit von den Zahlen bis 1990 entfernt sind.

Gleichwohl aber geht es bei geschichtswissenschaftlicher Untersuchung und Darstellung der Operationsplanungen der NATO in Mitteleuropa nicht um applikatorische Methoden und das Ableiten etwaigen Bedarfs an Panzern und anderem Gerät. Ebenso wenig stellt sich die Frage, ob man aus den Planungen der Vergangenheit etwas für die Zukunft lernen kann. Da der Kalte Krieg nie heiß wurde, scheint man – vordergründig betrachtet – aus GDP-Unterlagen nichts ableiten und lernen zu können. Umso mehr, als der Umfang der Streitkräfte in Europa weit hinter den Zahlen der Blockkonfrontation zurückbleibt. Wichtig wäre es aber, in den GDPs festgehaltene Bedrohungen und Fähigkeiten der eigenen wie der gegnerischen Seite zu analysieren. Dann ließe sich auch die frühere Hochrüstung beider Blöcke vor dem sicherheitspolitischen Kontext einordnen.

Über die Beschreibung und Analyse der Planungen von damals hinaus aber wäre es vordringlich, die militärischen Planungen gerade in ihren Verschränkungen mit den Vorstellungen über die Zivilverteidigung vergleichend oder ergänzend zu betrachten. Daraus ergäbe sich auch eine zivil-militärische Geschichte des Kalten Krieges. Zahlreiche Relikte des Kalten Krieges in der deutschen Landschaft und Akten in den Archiven bieten sich dazu an. Darüber hinaus bestünde die Chance einer Historisierung des GDP. Kriegsplanungen bereits im Frieden anzulegen, hat schließlich nicht die NATO erfunden. Im Vergleich zu den Planungen früherer deutscher Streitkräfte, wie zum Beispiel dem Schlieffen-Plan oder den Planungen der Wehrmacht, liegen hier aber nun deutsche Bausteine vor, die sich in die Gesamtplanungen eines internationalen Bündnisses einfügen und nicht für sich betrachtet werden können.

Zuletzt bieten Forschungen zu den GDPs der NATO außerdem die Möglichkeit, multinationale Planungen zu analysieren um zu erkennen, inwieweit nationale Eigenheiten und Vorstellungen Berücksichtigung fanden. Oder handelte es sich beim GDP in Mitteleuropa um ein vom Alliierten Oberbefehlshaber Europa-Mitte durchorchestriertes Gesamtbild, das nationale Besonderheiten einem gemeinsamen Bündnisinteresse unterordnete? Hier scheint es im Gegensatz zu den von sowjetischer Dominanz geprägten Planungen des Warschauer Paktes doch erhebliche Unterschiede zu geben – die noch zu untersuchen sind. Wenn die letzten Verschlusssachen offengelegt würden, könnte diese Frage quellengestützt geklärt werden.

Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut durch Gundula Gahlen und Christina Kecht.

Zitierempfehlung: Gerd Bolik/Heiner Möllers, Eine Black Box. Anmerkungen zu den Verteidigungsplanungen der NATO (1960–1990). VI. Teil: Krieg in der Ukraine, in: Themenschwerpunkt „Krieg in der Ukraine. Militär- und gewaltgeschichtliche Hintergründe“, hg. von Jannes Bergmann/Paul Fröhlich/Gundula Gahlen, Portal Militärgeschichte, 9. Mai 2022, URL: https://portal-militaergeschichte.de/bolik_moellers_black_box, DOI: https://doi.org/10.15500/akm.09.05.2022 (Bitte fügen Sie in Klammern das Datum des letzten Aufrufs dieser Seite hinzu).

- 1. Der vorliegende Beitrag beruht in weiten Teilen auf der Einführung zu: Gerd Bolik, NATO-Planungen für die Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland im Kalten Krieg, Berlin 2021.

- 2. Zit. nach: Ulrich Beck, Der feindliche Staat. Militär und Demokratie im Kalten Krieg. In: Die Zeit 44/1992 vom 23.10.1992.

- 3. Siehe hierzu den Abschnitt zur Literatur- und Quellenlage.

- 4. Eckard Conze, Suche nach Sicherheit. Eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit 1949, München 2009, beschreibt ausführlich die sicherheitspolitischen Diskurse in der Bundesrepublik Deutschland seit 1945, verzichtet aber auf einen Blick ins Militär hinein.

- 5. Als Einstieg zum hier nicht betrachteten Desiderat Zivilschutz bietet sich an: Jürgen von Kalckreuth, Zivile Verteidigung im Rahmen der Gesamtverteidigung. Aufgaben und Nachholbedarf der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden 1985 (= Internationale Politik und Sicherheit, Bd. 18); ferner Bundesminister des Innern (Hrsg.), Weißbuch zur zivilen Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1972; Bayerisches Staatsministerium des Innern (Hrsg.), Zivile Verteidigung in Bayern, 3. Auflage 1982; sowie Martin Diebel, Atomkrieg und andere Katastrophen. Zivil- und Katstrophenschutz in der Bundesrepublik und Großbritannien nach 1945, Paderborn 2017 (= Krieg in der Geschichte, Bd. 99) und Jochen Molitor, Mit der Bombe überleben. Die Zivilschutzliteratur in der Bundesrepublik 1960-1965, Marburg 2011; Bruno Thoß, NATO-Strategie und nationale Verteidigungsplanung. Planung und Aufbau der Bundeswehr unter den Bedingungen einer massiven atomaren Vergeltungsstrategie 1952 bis 1960 (= Sicherheitspolitik und Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1), München 2006, S. 620-651; Hubert Reinfried/Hubert F. Walitschek, Die Bundeswehr. Eine Gesamtdarstellung. Band 12: Zivil-Militärische Zusammenarbeit (ZMZ), Regensburg 1980, S. 206.

- 6. Helmut R. Hammerich, Fulda Gap. Brennpunkt des Kalten Krieges zwischen Mythos und Wirklichkeit. In: Thomas Heiler u.a. (Hrsg.), Die Rhön. Geschichte einer Landschaft, Petersberg 2015, S. 285-306; Ders., Halten am VRV oder Verteidigung in der Tiefe? Die unterschiedliche Umsetzung der NATO-Operationsplanungen durch die Bündnispartner. In: Heiner Möllers/Rudolf J. Schlaffer (Hrsg.), Sonderfall Bundeswehr? Streitkräfte in nationalen Perspektiven und im internationalen Vergleich, München 2014 (= Sicherheitspolitik und Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 12), S. 81-112; Jan Hoffenaar/Dieter Krüger (Hrsg.), Blueprints for Battle. Planning for War in Central Europe, 1948-1968, Lexington, Kentucky 2012.

- 7. Siegfried Lautsch, Kriegsschauplatz Deutschland. Erfahrungen und Erkenntnisse eines NVA-Offiziers, Potsdam 2013.

- 8. Z.B. Matthias Uhl, Storming on to Paris. The 1961 Buria Exercise and the Planned Solution of the Berlin Crisis. In: Vojtech Mastny/Sven G. Holtsmark/Andreas Wenger (Hrsg.), War Plans and Alliances in the Cold War. Threat Perceptions in the East and West, London 2006, S. 46-71. Im Übrigen behandeln viele dieser Untersuchungen die Frühzeit der Blockkonfrontation. Nur wenige reichen in die 1970er/80er Jahre oder beziehen militärische Quellen mit ein.

- 9. Ulrich de Maizière, Verteidigung in Europa-Mitte. Studie im Auftrag der Versammlung der Westeuropäischen Union, München 1975.

- 10. Heinz Magenheimer, Die Verteidigung Westeuropas. Doktrin, Kräftestand, Einsatzplan. Eine Bestandsaufnahme aus Sicht der NATO (= Reihe Bernard & Graefe aktuell, Bd. 42), Koblenz 1986. Dieter Krüger, Brennender Enzian. Die Operationsplanung der NATO für Österreich und Norditalien 1951 bis 1960 (= Einzelschriften zur Militärgeschichte, Bd. 46), Freiburg im Breisgau 2010.