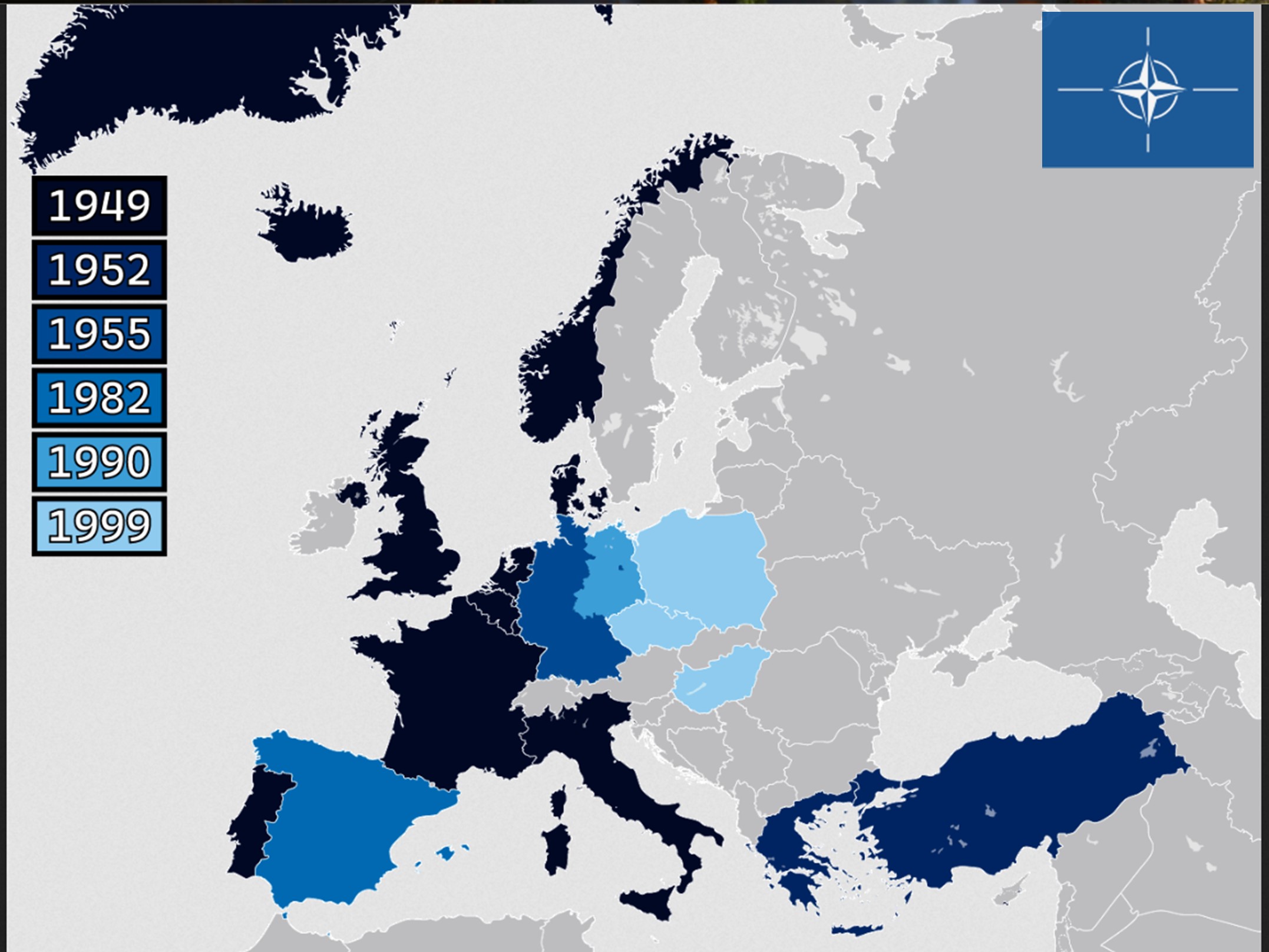

Nach dem Mauerfall, der deutschen Wiedervereinigung und dem Ende des Kalten Krieges 1990 wurden Europas Sicherheitsfragen neu verhandelt. Während einige von einem „gemeinsamen Haus Europa“ sprachen, strebten die mittel- und osteuropäischen (MOE) Staaten in die bestehenden westlichen Institutionen, NATO und EU. Doch der Wunsch nach NATO-Mitgliedschaft stieß anfänglich auf Skepsis. Die Entscheidung zur Aufnahme Polens, Ungarns und Tschechiens 1999 war keineswegs selbstverständlich.

In der Dissertation „Im Gleichschritt Richtung Osten? Die NATO-Osterweiterungsdebatte zwischen 1990–1999“ wird der öffentliche wie auch regierungsinterne Diskurs über die NATO-Osterweiterung in den USA, Großbritannien und Deutschland zwischen 1990 und 1999 untersucht. Damit sollen die Argumente und Hintergründe analysiert werden, die zur Öffnung des Bündnisses im Jahr 1999 geführt haben. Für diese Untersuchung wird ein hybrider Ansatz verwendet, der klassische Archivforschung mit Methoden der Data-Science, insbesondere die Sentiment und Content Analysis von Zeitungsartikeln, verbindet. Die Promotionsarbeit soll somit dazu beitragen, die divergierenden Narrative über die Gründe für die NATO-Osterweiterung zu relativieren und seriöse Bezugspunkte für die wissenschaftliche und gesellschaftliche Diskussion bereitzustellen. Darüber hinaus versteht sich die Arbeit als ein Beitrag zur Digital History und als Versuch der Etablierung von NLP-Methodiken in der Geschichtswissenschaft.

Forschungsgegenstand

Als im März 1999 Polen, Ungarn und Tschechien der NATO beitraten, war dem eine lange und intensive Debatte in der Öffentlichkeit aber auch in und zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten zuvor gegangen. Diese Debatte ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine aktueller denn je. In seiner Rede vom 21. Dezember 2021 berief sich der russische Präsident Wladimir Putin auf das angebliche „Not-One-Inch“-Versprechen, das der frühere US-Außenminister James Baker im Februar 1990 gegeben haben soll, um Russlands Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen.1 Doch in der seitdem anhaltenden Debatte wird der Fokus oftmals einseitig auf jene Gespräche und einzelnen Zitate gelegt, die den Zwei-plus-Vier-Verhandlungen vorausgingen.2 Zusätzlich konzentriert sich die historische Forschung oft auf den amerikanisch-russischen Dialog und die US-amerikanischen Motive hinter der Entscheidung. Dabei wird jedoch gerne übersehen, wie kontrovers die NATO-Osterweiterung auch innerhalb anderer Mitgliedsstaaten diskutiert wurde und wie stark sich die Argumente zwischen den Mitgliedsstaaten und über den Diskussionszeitraum hinweg unterschieden.

Ausgangslage des Prozesses war der Wunsch der Mittel- und Ostereuropäischen (MOE) - Staaten auf Mitgliedschaft in der NATO, der bereits ab 1990 zunächst hinter verschlossenen Türen, später aber auch zunehmend offen vor allem von Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei, nach 1992 geteilt in die Tschechische und Slowakische Republik, signalisiert wurde.3 Doch die NATO-Mitgliedsstaaten lehnten dies zunächst ab.4 Zwar hatte das Bündnis schon im Jahr 1990 beschlossen, den osteuropäischen Staaten „die Hand zur Freundschaft auszustrecken“,5 doch zunächst schienen keine ernsthaften Bemühungen zu bestehen, die Allianz nach Osteuropa auszudehnen. Ganz im Gegenteil: Bei einem Treffen politischer Direktoren der Bündnispartner im März 1991 wurde eine NATO-Mitgliedschaft der MOE-Staaten als „indiskutabel“ bezeichnet.6 Diese Haltung wurde wenige Monate später von NATO-Generalsekretär Manfred Wörner gegenüber russischen Vertretern bestätigt, als dieser erklärte, dass eine Osterweiterung des Bündnisses weder von ihm persönlich noch von der Mehrheit der Bündnispartner gewünscht sei.7 Sechs Jahre später hatte sich diese Aussage in ihr Gegenteil gekehrt, als im Juli 1997 das offizielle Angebot zu Beitragsverhandlungen an Tschechien, Polen und Ungarn auf dem NATO-Gipfel in Madrid verabschiedet wurde.8

Forschungsfragen und Zielsetzung

Die Debatte hinter dieser Entscheidung steht im Fokus des geplanten Promotionsprojektes. Darin soll sowohl die Regierungs-interne wie auch die die öffentliche Debatte über die NATO-Osterweiterung von 1990 bis 1999 analysiert werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, warum sich die Regierungen der drei größten Mitgliedsstaaten Deutschland, Großbritannien und der USA für die Öffnung des Bündnisses nach Osten entschieden haben.

Dazu werden zunächst die Argumente analysiert, die zwischen den beteiligten Ministerien ausgetauscht wurden. Die verschiedenen Begründungen für oder gegen die NATO-Osterweiterung werden anschließend systematisiert und gegenübergestellt, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede im transnationalen Vergleich zu ermitteln. Neben den regierungsinternen Debatten, wird aber auch die Diskussion in der Öffentlichkeit anhand von Zeitungsberichten überregionaler Medien in den drei Untersuchungsländern analysiert, wobei digitale Forschungsmethoden zum Einsatz kommen.

Methodik und Quellen

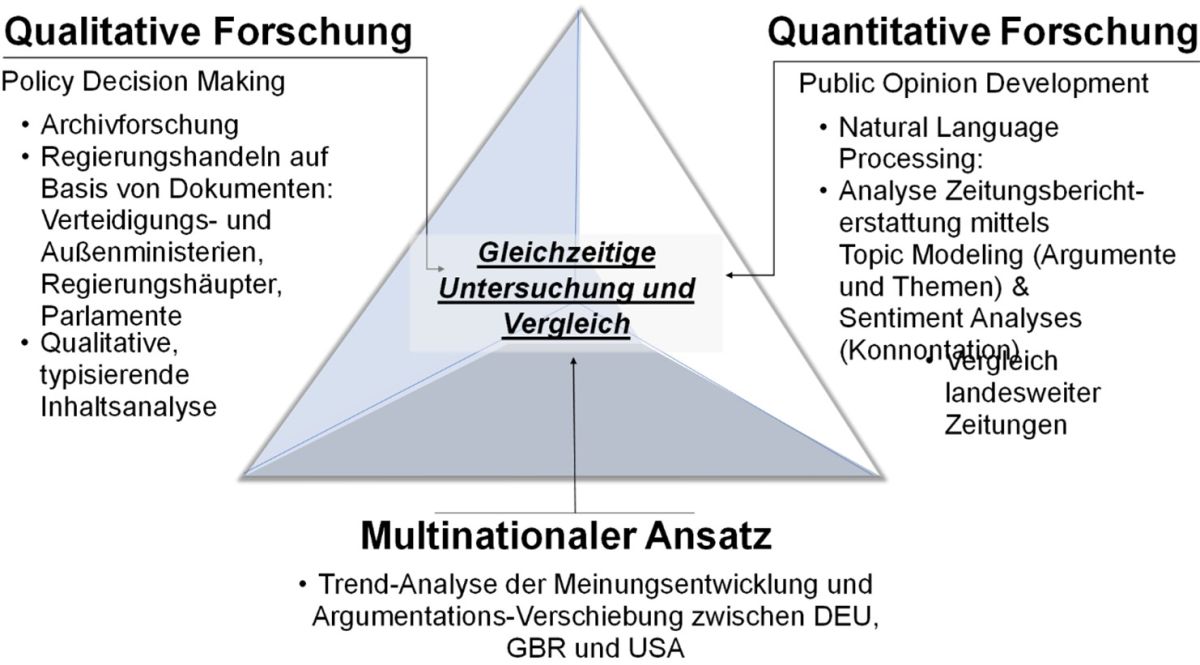

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wird ein Mixed-Method-Ansatz in Form eines Concurrent, Multidimensional Triangulation-Designs verfolgt. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Methoden umfassend zu untersuchen.

Auf der qualitativen Ebene wird eine inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Udo Kuckartz durchgeführt. Diese Untersuchung stützt sich vor allem auf umfangreiche, teilweise bislang unerschlossene Regierungsdokumente aus den USA, Deutschland und Großbritannien, die in Archiven vor Ort erhoben wurden. Ergänzend werden ZeitzeugInnen-Interviews mit ehemaligen EntscheidungsträgerInnen und ExpertInnen geführt.

Parallel dazu wurde die öffentliche Debatte mittels Natural Language Processing (NLP), genauer Content- und Sentiment-Analyses, untersucht. Dazu wurden Zeitungsartikel überregionaler Medien aus den Untersuchungsländern gesammelt und ausgewertet. Diese Methoden erlauben es, Trends und Entwicklungen in der öffentlichen Meinung über den gesamten Untersuchungszeitraum zu identifizieren und zu visualisieren.

Durch die Kombination dieser Methoden können Wechselwirkungen zwischen Regierungsebene und Öffentlichkeit aufgezeigt und länderübergreifende Vergleiche angestellt werden. Dies ist in der nachfolgenden Grafik nochmals übersichtlich dargestellt.

Argumentationskategorien

Um das breite Spektrum der vorgebrachten Argumente zu strukturieren, wurde nach einer ersten Bearbeitung der Quellen eine Matrix mit verschiedenen Schwerpunkten entwickelt. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Pro-Argumente in fünf Hauptkategorien gliedern lassen, sich die Schwerpunkte jedoch von Land zu Land stark unterscheiden. Es handelt sich dabei um Begründungen mit einem Bezug zu „Sicherheit & Stabilität“ der Region, sowohl im Hinblick auf mögliche interne Konflikte, der Stärkung demokratischer Kräfte als auch dem Schutz vor potenziellen erneuten Machtansprüchen Russland. Institutionelle Argumente fokussierten sich hingegen stärker auf die Wirkung auf die NATO, während ökonomische Argumente mit den positiven wirtschaftlichen Aspekten einer Aufnahme der MOE-Staaten warben. Zum Teil wurden auch innenpolitische Argumente vorgebrachte, sowie moralische Begründungen, wie die Verantwortung gegenüber den MOE-Staaten. Dabei unterschieden sich die Schwerpunkte und Begründungen je nach Zeitpunkt und Regierung teils stark voneinander.

Die Gegenargumente lassen sich hingegen regierungsübergreifend in die Kategorien „Wirkung auf Russland“, „Kosten“ und „Institutionelle Bedenken“ einteilen. Argumente der ersten Kategorie wiesen auf die möglichen negativen Auswirkungen auf das Verhältnis zu Russland gegen eine NATO-Osterweiterung hin. Mit Argumenten der zweiten Kategorie wurde vor den möglichen Kosten, und mit Argumenten der dritten Kategorie, vor den potenziellen institutionellen Schwierigkeiten für das Bündnis selbst gewarnt.

Bedeutung und Ziel der Forschung

In der Arbeit sollen auf Basis dieser vorläufigen Kategorien die Debatte um die NATO-Osterweiterung besser und differenzierter nachvollzogen werden. Das Forschungsprojekt soll damit einen wichtigen Beitrag zur historischen Aufarbeitung des NATO-Erweiterungsprozesses bieten. Die Arbeit zielt darauf ab, die bislang oft vereinfachten Narrative zu relativieren und die vielschichtigen Entscheidungsprozesse transparent zu machen. Darüber hinaus trägt die Dissertation zur methodischen Weiterentwicklung der Geschichtswissenschaft bei, indem digitale Methoden in die historische Analyse integriert werden.

- 1. Vladimir Putin, Address by the President of the Russian Federation, 21.12.2021, in: Kremlin Moskau 2021, http://kremlin.ru/events/president/news/67828.

- 2. Für eine ausführliche Darstellung der sogenannten „Not-One-Inch“ Debatte, vgl. Mary Sarotte, Not One Inch. America, Russia and the Making of the Post-Cold War Stalemate, Yale 2021; Mary Sarotte, Perpetuating U.S. Preeminence. The 1990 Deals to Bribe the Soviets Out and Move NATO In, in: International Security 35/1 (2010), S. 110–137; Kristina Spohr, Precluded or Precedent-Setting? The NATO Enlargement Question in the Triangular Bonn-Washington-Moscow Diplomacy of 1990–1999, in: Journal of Cold War Studies 14/4 (2012) S. 4–54; Mark Kramer, The Myth of a No-NATO-Enlargement Pledge to Russia, in: The Washington Quarterly 32/4 (2009), S. 39–61; Tim Geiger u. a. (Hrsg.), Zwei plus Vier. Die internationale Gründungsgeschichte der Berliner Republik, Berlin 2021; Christian Nünlist, Krieg der Narrative – Das Jahr 1990 und die NATO-Osterweiterung, in: Sirius 2/4 (2018), S. 389–397; Svetlana Savranskaya/Tom Blanton, NATO Expansion. What Yeltsin Heard, National Security Archive (NSA) Briefing Book 621, 16.03.2018, https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2018-03-16/nato-expansion-what-yeltsin-heard.

- 3. PA AA, B1, ZA-Bd. 178928, Gespräch BM mit AM Baker in Windhuk, 21.03.1990.

- 4. Aufzeichnungen des Vortragenden Legationsrats (VLR) Schumacher, Referat 201, am 11.12.1990, in: Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschlands (AAPD) (1990), Dok. 409, S. 1713–1720, hier S. 1717.

- 5. London-Declaration on a Transformed North Atlantic Alliance, London 06.07.1990, in: NATO, London 1990, https://www.nato.int/docu/comm/49-95/c900706a.htm.

- 6. Vgl. Aktennotiz vom 06. März 1991 des Treffens politischer Direktoren der USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, Britisches Außenministerium, in: Klaus Wiegrefe, Neuer Aktenfund von 1991 stützt russischen Vorwurf, Der Spiegel, 18.02.2022, https://www.spiegel.de/ausland/nato-osterweiterung-aktenfund-stuetzt-russische-version-a-1613d467-bd72-4f02-8e16-2cd6d3285295.

- 7. Memorandum to Boris Yeltsin about Russian Supreme Soviet Delegation to NATO HQs, 03.07.1991, State Archive of the Russian Federation (GARF), in: NSA, Washington 2021, https://nsarchive.gwu.edu/document/16373-document-01-memorandum-boris-yeltsin-about. Vgl. außerdem Gespräch Zelikow – Gates 26.10.1990, S. 4 f., Wilson Files, Bush Library.

- 8. Madrid-Declaration der NATO, Madrid am 08.07.1997, in: NATO, Madrid 1997, https://www.nato.int/docu/pr/1997/p97-081e.htm.