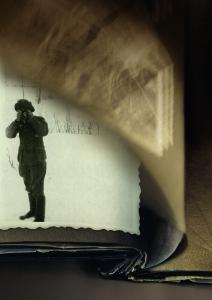

"Fremde im Visier" Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg

Siebzig Jahre nach Kriegsbeginn verhandeln die nachfolgenden Generationen intensiver denn je die Nachlässe und Erinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie geht man mit den oft verheimlichten Fotoarchiven, aufbewahrt in Schränken und Schubladen, in den Familien um?

Die Ausstellung Fremde im Visier – Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg bietet Lesarten und Sichtweisen für ein tieferes Verständnis dieser Bildarchive an. Sie zeigt die Blicke deutscher und österreichischer Soldaten auf fremde Menschen, Landschaften und Kulturdenkmale in den besetzten Ländern. Dabei werden nicht nur die Motive und die Bildästhetik der Fotos untersucht, sondern auch der Einfluss der Kriegspropaganda auf die Amateurfotografie. Im Jahr 1939 besaßen rund zehn Prozent aller Deutschen einen eigenen Fotoapparat. Der Aufforderung des Propagandaministeriums, die Kamera auch im Krieg nicht ruhen zu lassen, folgten viele Soldaten bereitwillig. Neben den Feldpostbriefen sollten auch die Knipserfotos der Soldaten den Zusammenhalt zwischen Front und Heimat stärken. Die Familien bewahrten die Bilder der Abwesenden sorgfältig im heimatlichen Wohnzimmer auf. Anordnung und Kommentierung verweisen auf die subjektiven Konstruktionen von Kriegserinnerungen. Sie machen deutlich, wie der Krieg gesehen wurde, nicht, wie er war.

Viele Konvolute folgen dem historischen Kriegsverlauf: Überfall auf Polen 1939, "Blitzkrieg" an der Westfront 1940 und Vernichtungskrieg im Osten ab 1941. Deutlich weniger fotografiert wurde auf dem Rückzug 1943 bis 1945. Von der Kriegsgefangenschaft sind nur wenige Fotos aus englischen Lagern in Nordafrika und aus sowjetischen Lagern überliefert. Zu Beginn fotografierten die Soldaten Kameraderie und militärischen Alltag in der Kaserne und präsentierten stolz die erste Uniform auf professionellen Atelierporträts. In den besetzten Ländern und an der Front richtete sich die Kamera nicht nur auf die Zerstörungen der Wehrmacht, sondern auch auf die flüchtende Zivilbevölkerung und die Kriegsgefangenen. Die Sichtweise auf das Fremde war häufig durch die rassistische NS-Bildpropaganda geprägt. Dennoch zeichnen die Kriegsalben der fotografierenden Soldaten ein differenzierteres Bild vom Krieg als die Fotografie der Pressefotografen im Dienst der Propagandakompanien, deren Darstellungsformen auf eine allgemein gültige Metapher der Realität abzielte und deren Bilder die offizielle Sicht auf den Krieg dominierten.

Die Soldaten tauschten intensiv ihre Fotos untereinander, sodass die Alben verschiedene Wahrnehmungen des Krieges widerspiegeln. Hinter den zunächst harmlos wirkenden Knipserfotos scheinen Unsicherheit und Angst, aber auch Gewalt und Zerstörung durch Kampfhandlungen auf. Die Individualität der Kriegserzählungen wird häufig auf den letzten Albenseiten deutlich. Tod, Verwundung oder Gefangennahme lassen die Bilder abrupt versiegen, es bleiben leere Seiten. Das Gruppenbild mit der Familie symbolisiert die Heimkehr.

Rund 150 Fotoalben aus Privatbesitz – Leihgaben von ehemaligen Wehrmachtssoldaten und ihren Angehörigen vorwiegend aus Norddeutschland – sowie Alben aus Museen und Archiven bilden die Basis der Ausstellung. Sie ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts an den Universitäten Oldenburg und Jena und wurde seit 2009 bereits in den Stadtmuseen von Oldenburg, München, Frankfurt/M., Jena, Peine und Delft (NL) gezeigt und von 70.500 Personen gesehen. Für die Präsentation in Graz wurde die Ausstellung mit privaten Fotos und Alben aus der Steiermark ergänzt. Die Multimedialen Sammlungen hatten die steirische Bevölkerung dazu aufgerufen, noch erhaltene Fotos, Dias und Alben steirischer Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg einzureichen. Die Resonanz auf den Aufruf war enorm: 108 Rückmeldungen, 88 Fotoalben, 908 lose Fotos und 345 Dias wurden zur Verfügung gestellt.

Die Originalalben, Schwarz-Weiß-Reproduktionen sowie Dia- und Filmprojektionen sind in acht Bereiche gegliedert und zeigen die Fotopraxis im Nationalsozialismus, die Montage und Beschriftung der Fotos im Album, unterschiedliche Bildmotive an den Frontabschnitten in den besetzten Ländern, die Bildpolitik an der Front und die in der Gefangenschaft entstandenen Fotos aus Ägypten und der Sowjetunion. Drei ehemalige Soldaten erläutern in Video-Interviews ihre Intention beim Fotografieren im Krieg und bei der Entstehung der Alben. Die Ästhetik der Knipser- und Amateurfotografien des Krieges wird in dieser Ausstellung im Zusammenhang ihres Entstehungskontextes thematisiert und präsentiert somit eine private Bildgeschichte des Zweiten Weltkriegs.

Kuratorinnen: Petra Bopp, Hamburg; Sandra Starke, Berlin

Kuratorische Assistenz: Petra Scheiblechner, Graz

-----------------------------------------------------------------------------------

Ort:

Multimediale Sammlungen im Joanneumsviertel

Joanneumsviertel,

Zugang Kalchberggasse,

8010 Graz

Österreich

Öffnungszeiten:

Di-So 10-17 Uhr

Freier Eintritt

-------------------------------------------------------------------------------------

Information:

+43-316/8017-9417,